Петропавловский собор – усыпальница представителей династии Романовых. Россия,Украина,Беларусь,только вместе мы Святая Русь

Испокон веков русские князья считали Архистратига Михаила, победившего сатану и охраняющего врата Эдемского сада, покровителем своих дружин. Каждый раз, отправляясь в поход, они служили ему молебен. Именно поэтому в середине XIII века в столице появился посвященный ему деревянный храм, ставший предшественником нынешнего Архангельского собора Московского Кремля, превратившегося в период XIV-XVIII вв. в царскую и великокняжескую усыпальницу. Обратимся к его истории.

Деревянная предшественница будущего собора

По мнению историков, деревянная церковь в честь Архангела Михаила появилась на Соборной площади Кремля около 1248 года, в период правления брата Александра Невского - Великого князя Михаила Хоробрита, и не предназначалась для захоронения правителей государства. Об этом свидетельствует тот факт, что прах самого князя Михаила, погибшего во время литовского похода, был погребен не в Москве, а во Владимире. Лишь два представителя великокняжеского рода были захоронены в этой церкви. Ими стали племянник Хоробрита Великий князь Даниил и его сын Юрий.

Храм, возведенный по обету

Эта самая ранняя церковь простояла чуть меньше ста лет, и в 30-х годах следующего века уступила место первому каменному собору. Он был возведен в 1333 году по указу Великого князя Владимирского и Московского Ивана Калиты, давшего обет построить его на территории Кремля, если Господь убережет Русь от голода, вызванного неурожаем хлебов.

Сейчас трудно судить о том, как выглядело это сооружение, поскольку его изображений не сохранилось. Но описание Архангельского собора Московского Кремля той поры, дошедшее до нас среди прочих исторических документов, говорит, что он был небольшой и, судя по всему, четырехстолпный. Впоследствии к нему добавили два новых придела.

Храм, ставший жертвой молнии

Несмотря на то что этот храм построили из камня, его век также оказался недолгим. В середине XV века во время страшной грозы в него попала молния, и хоть начавшийся пожар удалось своевременно загасить, стены получили серьезные повреждения. Образовавшиеся в них трещины со временем увеличивались, и к концу столетия этот второй Архангельский собор Московского Кремля грозил в любой момент обвалиться. Чтобы предотвратить несчастье, правивший в те годы Великий князь Московский Иван III - дед будущего царя Ивана Грозного - повелел разобрать аварийное сооружение и на его месте строить новый собор.

Кто построил Архангельский собор Московского Кремля?

Надо заметить, что момент для возведения храма был весьма подходящий. В ту пору Москва, активно разрастаясь, украшалась новыми церквями, монастырями и что вызвало в нее приток зарубежных строителей и архитекторов, выписываемых главным образом из Италии. Их памятником могут служить зубцы выполненные в виде «ласточкиных хвостов» и являющиеся ярким образцом ломбардского стиля.

Вот и для сооружения Архангельского собора Московского Кремля, фото которого представлены в статье, был приглашен из Милана зодчий, вошедший в российскую историю под именем Алевиз Фрязин Новый. Не следует удивляться тому, что у итальянского архитектора была русская фамилия. На самом деле слово Фрязин являлось прозвищем, обозначавшим на жаргоне того времени наемных мастеров, выписываемых князьями из-за границы. Характерно, что именно так итальянец был зарегистрирован в расчетных книгах, по которым получал жалование.

Решение сложной архитектурной задачи

Известно, что еще до начала работ по возведению Архангельского собора Московского Кремля Алевиз создал проекты нескольких светских построек, весьма понравившихся заказчикам. Но одно дело строить жилое или общественное здание, и совсем другое - культовое сооружение, в котором необходимо строго придерживаться установленных канонов. Сложность же заключалась в том, что Иван III желал, чтобы храм отвечал требованиям европейской моды и в то же время не выходил за рамки православной традиции.

К чести мастера Алевиза следует сказать, что он блестяще справился со столь трудной задачей. Его детище как нельзя лучше сочетает в себе строгую геометрию итальянского Возрождения с характерными элементами русской храмовой архитектуры. Возведенный им пятиглавый собор имеет в планировке традиционную крестово-купольную систему и полуциркулярные своды, что роднит его с теремным стилем древнерусских храмов.

Кроме того, в соответствии с требованиями канона, внутри была сооружена двухъярусная паперть и хоры, с которых за ходом службы могли наблюдать представительницы княжеской семьи. В остальном же архитектура Архангельского собора Московского Кремля соответствует стилю, получившему тогда распространение в Западной Европе и ставшему отличительной чертой эпохи Возрождения.

Под патронажем Василия III

Началу строительных работ предшествовала полная (а по некоторым данным - частичная) разборка прежнего храма, возведенного еще Иваном Калитой. По ее завершении в октябре 1505 года Иван III собственноручно заложил первый камень в основание будущего сооружения, и по роковому стечению обстоятельств через несколько дней скончался, передав княжение своему сыну, вошедшему в отечественную историю под титулом Великого князя Московского Василия III и ставшего отцом первого русского царя Ивана Грозного. Он и контролировал весь ход строительных работ, продолжавшихся четыре года.

Именно Василию III принадлежит идея сделать Архангельский собор Московского Кремля усыпальницей российских царей. Соответствующий указ он издал в 1508 году, когда строительство подходило к своему завершению. Характерно, что вплоть до двадцатого столетия в соборе хоронили только мужчин, тогда как представительницы царского рода находили вечное упокоение в стенах кремлевской церкви Вознесения Богоматери. Лишь после того, как она была взорвана большевиками, все женские останки перенесли в Архангельский собор.

Собор, ставший гробницей царей

Сегодня под сенью Архангельского собора Московского Кремля размещены 54 мужских захоронения. До того как в 1712 году столицей России стал Санкт-Петербург, возле каждого из них в годовщину успения совершались архиерейские панихиды. За небольшим исключением, здесь нашли вечный покой все российские правители от Ивана Калиты до родного брата и соправителя Петра I царя Алексеевича. Сюда же в 1730 году поместили прах скончавшегося от оспы 15-летнего царя Петра II. Несмотря на то что к тому времени местом захоронения царей стал Петропавловский собор новой столицы, для него сделали исключение, опасаясь распространения инфекции.

Среди российских правителей тех веков, чьи останки не вошли в число захоронений Архангельского собора, можно назвать лишь двух - это Великий князь Московский Даниил Александрович (1261-1303), похороненный в Даниловом монастыре, и царь Борис Годунов (1552-1605). Его прах был выброшен из собора Лжедмитрием, а в дальнейшем перезахоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

Тайна смерти Ивана Грозного

К числу наиболее прославленных исторических лиц, связанных с историей Архангельского собора Московского Кремля, относится и царь Иван Грозный. При жизни он многократно оделял его богатыми дарами, а на исходе дней пожелал себе и двум своим сыновьям выделить особые места для погребения. Выполняя волю государя, после кончины его тело поместили в южной части алтаря - так называемом дьяконнике, где принято держать священные предметы, такие как Евангелие, кресты, дарохранительницы и т. д.

К числу интересных фактов об Архангельском соборе Московского Кремля следует отнести исследования выдающегося советского ученого-антрополога М.М. Герасимова, в 1963 году вскрывшего могилу Ивана Грозного и на основании изучения черепа сумевшего воссоздать портрет умершего монарха. Любопытно, что в костях царя и его супруги Марфы, чьи останки также находятся в соборе, он обнаружил высокое содержание ртути, свидетельствующей о том, что их систематически травили, и царь-кровопийца умер отнюдь не своей смертью. Такая гипотеза выдвигалась и ранее, но в данном случае ей было дано научное подтверждение.

Восстановительные и реставрационные работы, проводившиеся в XIX веке

За последние два столетия Архангельский собор неоднократно ремонтировался и подлежал реставрации. Обычно это происходило из-за его естественного износа, являющегося неизбежным следствием прошедших веков, но порой причиной становились и чрезвычайные обстоятельства. Так, в 1812 году захватившие Москву французы устроили в алтаре собора военную кухню. От дыма костров и пара, поднимавшегося из котлов, серьезно пострадал иконостас и часть росписи стен. После изгнания этих европейских варваров пришлось проводить масштабные восстановительные работы. Тогда же была заменена часть колонн, входивших в убранство нижнего яруса, и восстановлена уникальная резьба иконостаса.

Что принес собору XX век?

Большой объем работ по благоустройству и реставрации собора провели в 1913 году, когда отмечалось трехсотлетие Царствующего Дома Романовых. К торжествам, организованным по случаю столь знаменательной даты, была сооружена мраморная сень над гробницей основателя династии - царя Михаила Федоровича. Ее выполнили по эскизам, сделанным собственноручно великим князем Петром Николаевичем - внуком императора Николая I.

Очередной раз значительные повреждения были нанесены собору в 1917 году, когда после октябрьского вооруженного переворота он оказался под огнем артиллерии, обстреливавшей Кремль. Вскоре после этого богослужения в нем прекратились, и длительное время двери храма оставались запертыми. Лишь в 1929 году их отворили, чтобы внести в подклеть (нижний этаж) гробницы с останками женщин, принадлежавших к династиям Рюриковичей и Романовых. Как уже говорилось выше, это случилось после того, как была взорвана церковь Вознесения Богородицы, где они до той поры находились.

Возрождение из небытия

В 1955 году в помещении собора, где давно уже не проводились богослужения, открыли музей, благодаря чему появилась возможность провести некоторые реставрационные работы, и уберечь его от дальнейшего разрушения. Этот статус за ним сохранялся вплоть до падения коммунистического режима, положившего начало возвращению Церкви незаконно отнятого у нее имущества.

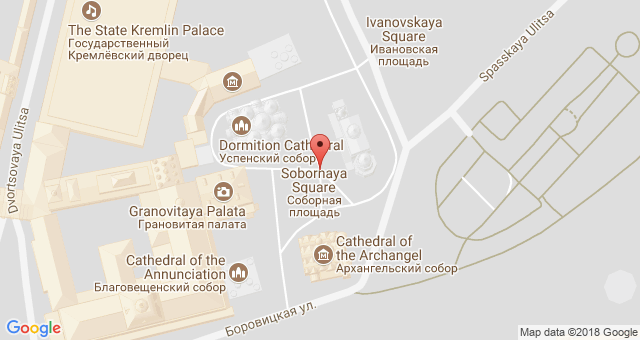

Среди прочих святынь в ее лоно вернулся и Архангельский собор Московского Кремля, адрес которого предельно прост и известен всем жителям столицы. Он состоит всего из двух слов: С этих пор в нем возобновилась духовная жизнь, прерванная почти в течение восьми столетий.

Всего 81 фото

С момента вступления царя Михаила Феодоровича Романова на престол, в истории Новоспасского монастыря начинается эпоха процветания. Тому было несколько причин. Еще в 1498 году незадолго до этого освященным храмом был похоронен боярин Василий Захарьин - предок Романовых, основатель династии. В XVI столетии в монастыре стали хоронить и других представителей этого боярского рода. Лжедмитрий I, едва воссев на московском троне, повелел перенести в монастырь из далеких северных селений захоронения трех бояр Романовых, сосланных Борисом Годуновым. Стремясь отменить все указы и решения ненавистного ему Бориса, Лжедмитрий, сам того не ведая, оказал великую услугу будущему царскому Дому. Вплоть до XVIII столетия монастырь оставался местом захоронения членов царствующей семьи Романовых.

Новоспасский монастырь - место последнего пристанища их знаменитых предков и близких родных стал очень дорогим для русских царей. Сюда, к их могилам, в определенные дни совершались торжественные царские «выходы». На Новом месте, монастырь продолжал оставаться местом великокняжеского и царского богомолья и назывался «царскою, комнатною, великою, пресловутою, первостепенною обителью».

Эта вторая часть будет посвящена династии Романовых, их усыпальнице в Свято-Спасском соборе, некрополю монастыря. Также, я немного расскажу, ближе к концу этого материала, о главной святыне обители - чудотворной Иконе Божьей Матери "Всецарица".

Государи Российские на протяжении всей истории покровительствовали монастырю. Они жертвовали драгоценную церковную утварь, иконы, облачения, богослужебные книги - все то, что составило богатейшую ризницу обители. Еще при своей жизни великая старица Марфа пожаловала в обитель несколько старинных родовых вотчин. Среди них - село Домнино в Костромском уезде, памятное всем россиянам подвигом домнинского старосты Ивана Сусанина. Это село было даром матери царя Всемилостивому Богу за спасение не только ее сына, но и целого Отечества от Смуты. Именно старица Марфа поставила в соборной церкви «моление свое» - образ Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»), украшенный драгоценными каменьями и жемчугом. Эта икона Божией Матери «Смоленская » и поныне находится в местном ряду иконостаса.

Старица Марфа - мать царя Михаила Федоровича, супруга Фёдора Никитьевича Романова (патриарха Филарета), именовавшаяся в грамотах своего сына «великая государыня».

02.

Благодаря царским пожалованиям и льготам монастырь к концу XVII столетия стал одним из самых богатых в Москве. За ним по «ружной книге» 1681 года числилось «крестьян 2257 дворов», а всего 14 тысяч крепостных.

Только с перенесением столицы государства из Москвы в Петербург Новоспасский монастырь постепенно начинает приходить в упадок. В 1737-1747 годах обитель изрядно пострадала из-за многочисленных пожаров. Сгорело немало монастырских зданий. Императрица Елизавета Петровна имела благоволение к Новоспасскому монастырю, который часто посещала. В 1764 году при Екатерине II последовала известная секуляризация церковного имущества, монастырь лишился всех своих поместий, а значит и доходов. Число насельников обители заметно сократилось. Во время эпидемии чумы в 1771 году Новоспасский монастырь явился карантином, куда стекались жители со всей Москвы.

03.

Тяжелым испытанием для монастыря, как и для всей Москвы, стало нашествие Наполеона. Обитель подверглась разрушению от неприятеля, пострадала от вспыхнувшего пожара. Известно, что перед бегством французы вырыли ямы под собором, чтобы взорвать его. Но не успели. К 1820 году все здания, пострадавшие во время Отечественный войны 1812 года, были в конце концов отремонтированы. Вдоль западной части крепостной стены поднялся новый двухэтажный корпус, где разместились кельи, кухня и прочие хозяйственные помещения. Из разбившегося при пожаре большого колокола Петра I отлили новый. В 30-40-х годах XIX века обновили храмы монастыря.

За время своего правления последний Государь Император Николай II трижды посещал Новоспасский монастырь. В 1900 году при посещении обители Государем Императором было принято решение об устройстве храма в честь преподобного Романа Сладкопевца в Усыпальнице бояр Романовых. Храм был устроен на средства обители. В 1902 году было совершено освящение храма в присутствии Великого князя Сергея Александровича Романова и Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Освящение совершил тогда митрополит Московский Владимир (Богоявленский).

Именно в наше время усыпальница Романовых приняла останки великого князя Сергея Александровича (1857-1905 гг.), убитого террористом Каляевым в Кремле. 10 февраля, в день отпевания Великого Князя, с ним прощалась вся Москва, а вместе с нею и вся Россия. Великий князь был похоронен в Кремле, в Чудовом монастыре 4 июля 1906 г. в склепе специально построенного храма-усыпальницы в честь преподобного Сергия Радонежского - Небесного покровителя Великого Князя.

04.

Склеп Великого Князя Сергея Александровича Романова в Чудовом монастыре.

05.

На месте мученической кончины Сергея Александровича его 5-й гренадерский полк поставил белый памятный крест. К подножию креста люди начали класть деньги, и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, назначенная шефом полка по кончине Великого Князя, выразила желание, чтобы на эти средства был сооружен новый крест-памятник. 2 апреля 1908 года после литургии в храме-усыпальнице состоялось освящение креста, выполненного по проекту В.М. Васнецова.

06.

А это - старое фото Поклонного креста в Кремле

07.

У подножия креста было начертано: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят», а по всему кресту шла надпись «Аще бо живем, Господеви живем, аще же умираем, Господеви умираем: аще бо живем, аще умираем Господеви есмь. Вечная память Великому Князю Сергею Александровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

08.

Крест этот простоял лет десять . И был снесен, по воспоминаниям В.Д. Бонч-Бруевича, при участии лично председателя Совнаркома В.И. Ленина 1 мая 1918 года. Однако могила Сергея Александровича в Чудовом монастыре так и осталась нетронутой - к счастью она, попросту, оказалась утерянной на долгие годы. Чудов монастырь в 1929 году снесли, а о захоронении великого князя забыли. Только через много лет в 1985 года «во время ремонта брусчатого покрытия перед зданием 30-х гг. ХХ в. (архитектор И. Рерберг) на Ивановской площади» случайно в провале был обнаружен склеп великого князя Сергия Александровича. В нем нашли мощи покойного в прекрасно сохранившемся военном мундире... Гробницу тогда поскорее полностью засыпали песком безо всякого почтения к останкам великого князя. Л ишь 17 сентября 1995 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и прах Сергея Александровича был перенесен при большом стечении народа , в котором находится усыпальница бояр Романовых - предков царственного Дома. На территории Новоспасского монастыря этот крест восстановлен в прежнем виде.

Крест-памятник великому князю Сергею Александровичу в Новоспасском монастыре. Скульптор Н. Орлов, автор проекта Д. Гришин. Воссоздан и установлен в 1998 г.

В 1918 году Новоспасский монастырь был закрыт. К осени здесь уже действовал концентрационный лагерь. Святое место стало местом тюремного заключения и смерти. В первые годы здесь находилась женская тюрьма, затем исправительно-трудовой лагерь для уголовников и политических заключенных. В 1930-е годы начался новый этап разорения древней обители. Был уничтожен знаменитый некогда монастырский некрополь, занимавший две трети территории обители, где покоились видные деятели Государства Российского и Церкви. Вот то, что мы потеряли. Судя по этим редким фото - некрополь Новоспасского монастыря был не менее впечатляющим нежели, скажем, Донского.

10.

Памятник генера-майору Андрею Зиновьевичу Дурасову на кладбище Новоспасского монастыря. 1838. По некоторым сведениям этот памятник находится в Донском монастыре. Решено вернуть его в Новоспасский монастырь. Дело только в обеспечении перевозки этого памятника.

11.

12.

По некоторым сведениям, большевики устроили бесприцедентную масштабную торговлю дорогими каменными надгробиями. Впрочем, сообщается, что часть надгробий переместили в Донской монастырь. В 1935 году территория монастыря передана в ведение хозяйственного управления НКВД. В соборном храме разместили архив НКВД Московской области, в Никольском - склад конфискованной мебели и картофелехранилище, остальные пригодные помещения были переоборудованы и заселены.

В 1950-е годы безо всякого внешнего воздействия рухнул щит с лозунгом "Дома культуры вместо монастырей", висевший над входом в усыпальницу бояр Романовых. В результате открылся чудесный мозаичный образ Спаса Нерукотворного... Через десять лет началось выселение жильцов и различных учреждений из монастырских помещений. В 1967 году благодаря открытому письму Павла Корина был закрыт медвытрезвитель в Знаменском храме. В 1968 году на территории обители создается "Музей истории и современной практики реставрационного дела в СССР". Тогда же начались реставрационные работы, продолжавшиеся более 20 лет. В основном они касались внешнего облика некоторых зданий. Внутри же расположились объединения "Союзреставрация" и ВНИИ реставрации с их художественно-производственными мастерскими.

4 декабря 1990 года Новоспасский монастырь возвращен Московской Патриархии. Это решение было принято в день празднования Введения Пресвятой Богородицы во храм - спустя ровно 500 лет после закладки каменного Спасо-Преображенского собора.

13.

Постепенно восстанавливались храмы, осуществлялась реставрация монастыря, проводились работы по восстановлению древней усыпальницы бояр Романовых в храме Романа Сладкопевца. Здесь же обрели место последнего упокоения и выдающиеся настоятели монастыря, среди которых подвижник-аскет архимандрит Агапит (Введенский), ученый и собиратель христианских древностей епископ Порфирий (Успенский), богослов епископ Петр (Екатерининский). Все их захоронения были неоднократно подвергнуты разграблению, не сохранилось ни одной могильной плиты.

14.

Основной исторический вход в усыпальницу всегда закрыт, потому как он выходит прямо в алтарь нижнего храма Романа Сладкопевца...

15.

16.

Часовня в память 300-летия Дома Романовых.

18.

Могилы архимандритов и настоятелей Новоспасского монастыря.

19.

20.

Сейчас мы отправляемся в древнюю усыпальницу бояр Романовых...

21.

Она находится с южной стороны Спасо-Преображенского собора.

22.

А вот и действующий сейчас вход.

23.

24.

Мы спускаемся в подклет Спасо-Преображенского собора. Склеп Романовых уже виден через открытую дверь. Слева и справа здесь иконные лавки...

25.

Мы в святая святых Спасо-Преображенского собора.

26.

Народа совсем мало. Здесь тихо и покойно... Ощущаешь всецелое благоговение...

27.

28.

Вот так соборная крипта выглядела до революции.

29.

Это небольшие царские врата храма Романа Сладкопевца. Это раннехристианский святой, которому по его молитве Богородица дала дар певца и, впоследствии, известного сочинителя церковных гимнов.

30.

31.

А вот и место упокоения Великого Князя Сергея Александровича.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Осмотрим и другие захоронения.

38.

Кое-где выставлены могильные плиты, уцелевшие чудом.

39.

Это безымянный ковчег. Никаких поясняющих надписей рядом с ним нет.

40.

41.

42.

43.

В центре подклета собора - музейные витрины с найденными артефактами из захоронений Романовых...

44.

Часть гробовой доски из захоронения Великого Князя Сергея Александровича... и не только...

45.

А это - погребальные венчики из захоронений рода Романовых.

47.

48.

Надгробие царевны Ирины. Ирина Михайловна (22 апреля 1627 - 8 апреля 1679) - старшая дочь царя Михаила Фёдоровича и его второй супруги царицы Евдокии Лукьяновны.

49.

50.

Икона Федоровской Божьей Матери - считается родовой иконой рода Романовых.

51.

Ну, вот, пожалуй и все в этом месте - мы осмотрели, насколько это было возможно, усыпальницу бояр Романовых. Теперь очередь увидеть то, что осталось от некогда богатейшего некрополя Новоспасского монастыря. Слева от свечной мастерской монастыря, у колокольни - часовня, установленная на месте погребения инокини Досифеи (более известной как княжна Тараканова).

Княжна Тараканова (именовала себя княгиней Елизаветой Владимирской) - неизвестная, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. В 1774 году заявила о своих притязаниях на российский престол и на некоторое время нашла поддержку у сторонников Барской конфедерации. Похищена по приказу Екатерины II в Ливорно Алексеем Орловым и привезена в Санкт-Петербург. На следствии не признала вины и не раскрыла своего происхождения. Умерла в заключении в Петропавловской крепости, по легенде в момент наводнения на Неве, когда ее камеру затопило водой... Сюжет использован художником Константином Флавицким - это самая известная его картина.

53.

По некоторым сведениям "княжна" осталась все же жива - некая «Августа Матвеевна» (или Тимофеевна, отчество считается вымышленным) под монашеским именем Досифея в течение 25 лет жила в московском Ивановском монастыре и умерла в 1810 году. Очевидно о ней и идет речь в памятной табличке, что закреплена на стене часовни - "Останки инокини Досифеи (ум. 1810 год) (княжны Таракановой) покоятся в храме преподобного Романа Сладкопевца в крипте Спасо-Преображенского монастыря".

54.

Рядом с колокольней установлена памятная доска о месте установки будущего памятника художнику Федору Рокотову. Федор Степанович Рокотов - русский живописец, мастер портрета, представитель стилей рококо и классицизма. Биография художника окутана тайной. Долгое время прооисхождение Рокотова - основателя Английского клуба, владельца шикарного дома в центре Москвы - считалось дворянским. Но найденные документы подтвердили, что художник родился в 1735 году в крепостной семье. Благодаря главе Академии художеств И.И. Шувалову, заметившему юное дарование, Рокотов получил великолепное образование у французских художников и посвятил свое творчество созданию парадных портретов. Долгое время Рокотов преподавал в Академии. выпустив из своей творческой мастерской не один десяток художников-портретистов. Умер Ф.С. Рокотов в 1808 году и был похоронен на кладбище Новоспасского монастыря.

55.

С южной и западной стороны в арках крепосных стен собраны редкие, очевидно, найденные случайно надмогильные памятники и чугунные плиты.

56.

Бурное обсуждение вопроса о перезахоронении Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии, останки которых предположительно были найдены недавно под Екатеринбургом, вновь привлекло внимание общественности к царским захоронениям в Петропавловском соборе Петербурга. Вспомнили, что сразу после революции эти могилы были разграблены.

Причем этот факт тщательно скрывался не только в советские времена, но как-то замалчивается даже и в наши дни. Так, во многих путеводителях по Петропавловскому собору до сих пор пишут, будто «многие годы покой этих могил никто не тревожил» .

На самом деле это не так. Могилы стали грабить сразу после революции.

К 1917 году на стенах собора, колоннах и у могил императоров находилось более тысячи венков, в том числе золотых и серебряных. Практически на каждой могиле и около нее стояли старинные иконы и драгоценные лампады.

Так, над гробницей Анны Иоановны находились две иконы – Иерусалимской Божьей Матери и святой Анны Пророчицы – в золотых окладах, с жемчугами и драгоценными камнями. На надгробии Павла I была укреплена бриллиантовая корона Мальтийского ордена. На надгробиях Петра I, Александра I, Николая I и Александра II лежали золотые, серебряные и бронзовые медали, выбитые по случаю различных юбилейных дат. На стене около надгробия Петра был укреплен серебряный барельеф, изображавший памятник царю в Таганроге, рядом в золотом окладе висела икона с ликом апостола Петра, примечательная тем, что своими размерами соответствовала росту Петра I при рождении.

По повелению Петра

Петр I решил превратить Петропавловский собор в усыпальницу по примеру первого христианского императора Константина, построившего в IV веке в Константинополе церковь Святых Апостолов с намерением превратить ее в свой мавзолей. На протяжении двух столетий в соборе были похоронены почти все российские императоры от Петра I до Александра III (за исключением лишь Петра II, скончавшегося в Москве и похороненного в Архангельском соборе Кремля, а также Иоанна VI Антоновича, убитого в Шлиссельбургской крепости) и многие члены императорской фамилии. До того всех великих московских князей, начиная с Юрия Данииловича – сына великого князя Даниила Московского и русских царей – от Ивана Грозного до Алексея Михайловича – хоронили в Архангельском соборе московского Кремля (за исключением Бориса Годунова, который был погребен в Троице-Сергиевой лавре).

В течение XVIII – первой трети XIX в. Петропавловский собор был местом захоронения, как правило, лишь коронованных особ. С 1831 года, по повелению Николая I, в соборе стали хоронить также великих князей, княгинь и княжон. В XVIII – первой трети XIX веков императоров и императриц хоронили в золотой короне. Тела их бальзамировали, сердце (в специальном серебряном сосуде) и остальные внутренности (в отдельном сосуде) захоранивали на дне могилы за день до начала погребальной церемонии.

В первой половине XVIII века над местами захоронений ставили надгробия, сделанные из белого алебастрового камня. В 1770-е годы, при реставрации и перестройке собора, их заменили на новые, сделанные из серого карельского мрамора. Надгробия покрывались зеленым или черным сукном с нашитыми по верху гербами, а по праздникам – золотой парчой, обложенной горностаем. В середине XIX века появляются первые надгробия, сделанные из белого итальянского (каррарского) мрамора. В 1865 г. по указу Александра II, надлежало все надгробия, "кои пришли в ветхость или сделаны не из мрамора, сделать из белого, по образцу последнеисполненных". Были изготовлены пятнадцать надгробий из белого итальянского мрамора. В 1887 году Александр III повелел заменить беломраморные надгробия на могилах своих родителей Александра II и Марии Александровны на более богатые и нарядные. Для этого были использованы монолиты зеленой алтайской яшмы и розового уральского родонита.

К концу XIX века в Петропавловском соборе практически уже не оставалось места для новых погребений. Поэтому в 1896 году рядом с собором по разрешению императора было начато строительство Великокняжеской усыпальницы. С 1908 по 1915 гг. в ней были погребены 13 членов императорской фамилии.

Разграбление могил

На сокровища императорской усыпальницы зарились уже давно. Еще в 1824 году журнал «Отечественные записки» сообщал, что во время путешествия по России мадам де Сталь захотела иметь сувенир с гробницы Петра I. Она попыталась отрезать кусочек парчового покрывала, однако церковный сторож заметил это, и мадам пришлось спешно покинуть собор.

Катастрофа разразилась после революции. В сентябре-октябре 1917 года, по распоряжению Временного правительства, все иконы и лампады, золотые, серебряные и бронзовые медали с могил, золотые, серебряные и фарфоровые венки были сняты, уложены в ящики и отправлены в Москву. Дальнейшая судьба вывезенных соборных ценностей неизвестна.

Но всех мародеров перещеголяли, конечно, большевики.

В 1921 году под предлогом требований «Помгола», выступившего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, были кощунственно вскрыты и безжалостно разграблены сами императорские могилы. Документов об этой чудовищной акции не сохранилось, однако до нас дошел целый ряд воспоминаний, свидетельствующих об этом.

В записках русского эмигранта Бориса Николаевского есть драматический рассказ об истории разграбления царских могил, который был опубликован: "Париж, "Последние новости", 20 июля 1933 года. Заголовок: "Гробницы русских императоров и как большевики их вскрывали".

"В Варшаве у одного из членов русской колонии имеется письмо одного из видных членов петербургского ГПУ с рассказом о вскрытии большевиками гробниц русских императоров в усыпальнице Петропавловского собора. Вскрытие произведено в 1921 году по требованию "Помгола", выступавшего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, заключенных в императорских гробах". Краковская газета "Иллюстрированы курьер Цодзенны" приводит это историческое письмо.

«...Пишу тебе, – так начинается письмо, – под незабываемым впечатлением. Открываются тяжелые двери усыпальницы, и перед нашими глазами появляются гробы императоров, установленные полукругом. Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являющийся председателем комиссии, приказал начать с самых молодых... Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секретарь комиссии составляет протокол, в котором подробно перечисляются конфискованные у умершего царя драгоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него печати»...

Гробница Александра I оказывается пустой. В этом можно, очевидно, видеть подтверждение легенды, согласно которой смерть императора в Таганроге и погребение его тела было фикцией, им самим придуманной и инсценированной для того, чтобы остаток жизни окончить в Сибири старцем-отшельником.

Жуткие минуты пришлось пережить большевистской комиссии при вскрытии гробницы императора Павла. Мундир, облегающий тело покойного царя, прекрасно сохранился. Но кошмарное впечатление производила голова Павла. Восковая маска, покрывавшая его лицо, от времени и температуры растаяла, и из-под остатков виднелось обезображенное лицо убитого царя. Все участвовавшие в мрачной процедуре вскрывания гробниц торопились как можно скорее закончить свое дело. Серебряные гробы русских царей после перенесения тел в дубовые устанавливались один на другой. Дольше других возилась комиссия с гробницей императрицы Екатерины I, в которой оказалось очень большое количество драгоценностей.

«…Наконец, мы дошли до последней, точнее, до первой гробницы, где покоились останки Петра Великого. Гробницу трудно было открыть. Механики заявили, что, очевидно, между внешним гробом и внутренним находится еще один пустой, который затрудняет их работу. Начали сверлить гробницу, и вскоре крышка гроба, поставленная для облегчения работы вертикально, открылась и перед взорами большевиков предстал во весь рост Петр Великий. Члены комиссии от неожиданности в страхе отшатнулись. Петр Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохранилось. Великий царь, который при жизни возбуждал в людях страх, еще раз испробовал силу своего грозного влияния на чекистах. Но во время перенесения труп великого царя рассыпался в прах. Страшная работа чекистов была закончена, и дубовые гробы с останками царей были перевезены в Исаакиевский собор, где и были помещены в подвальном помещении…».

Жуткие масштабы грабежа

Куда же потом исчезли снятые с трупов драгоценности? Вероятно, они были проданы за границу. Большевики поставили грабеж национальных богатств на поток, разоряли не только могилы и церкви, но и музеи, бывшие дворцы знати, особняки буржуазии. Грабеж приобрел совершенно невероятные, прямо-таки жуткие масштабы. В 1917–1923 годах продано: 3 тыс. каратов бриллиантов, 3 пуда золота и 300 пудов серебра из Зимнего дворца; из Троицкой лавры - 500 бриллиантов, 150 пудов серебра; из Соловецкого монастыря – 384 бриллианта; из Оружейной палаты – золотого и серебряного лома 40 пудов. Делалось это под предлогом помощи голодающим, но продажа русских церковных ценностей никого от голода не спасла, сокровища были проданы за бесценок.

В 1925 году каталог ценностей императорского двора (короны, венчальные венцы, скипетр, держава, диадемы, ожерелья и другие драгоценности, в том числе знаменитые яйца Фаберже) разослали всем иностранным представителям в СССР.

Часть Алмазного фонда была продана английскому антиквару Hорману Вейсу. В 1928 году из Алмазного фонда были изъяты семь "малоценных" яиц Фаберже и еще 45 предметов. Все они были проданы в 1932 году в Берлине. Из почти 300 предметов в Алмазном фонде остался только 71.

К 1934 году Эрмитаж лишился около 100 шедевров живописи старых мастеров. Фактически музей оказался на грани гибели. Из Музея новой западной живописи были проданы четыре картины французских импрессионистов, из Музея изящных искусств – несколько десятков полотен. Третьяковская галерея лишилась части икон. Из 18 корон и диадем, некогда принадлежавших дому Романовых, в Алмазном фонде ныне хранятся только четыре.

Что же теперь в могилах?

Но если драгоценности царей исчезли, что осталось в их могилах? Свое исследование произвел диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета. В статье, опубликованной на днях на сайте Православие.ру, он приводит показания ряда лиц, имевших сведения о вскрытии могил. Вот, например, слова профессора В.К. Красуского: «Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: "Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц".

А вот что писал доктор технических наук, профессор В.И. Ангелейко (Харьков) Л.Д. Любимову: «У меня в гимназии был товарищ Валентин Шмит. Его отец Ф.И. Шмит заведовал в Харьковском университете кафедрой истории искусств, затем перешел на работу в Ленинградский университет. В 1927 году я посетил своего товарища и от него узнал, что его отец в 1921 году участвовал в комиссии по изъятию церковных ценностей, и в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора. Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I».

А вот воспоминания Д. Адамовича (Москва): «Со слов ныне покойного профессора истории Н.М. Коробова... мне известно следующее.

Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся.

Гробница Александра I оказалась пустой».

Странно, но разговоры на эту тему велись потом только по поводу будто бы оказавшейся пустой гробницы Александра I. Но даже этот факт теперь опровергают. Так, когда корреспондент агентства «Интерфакс» задал этот вопрос Александру Колякину, нынешнему директору Государственного музея истории Санкт-Петербурга (находится в Петропавловской крепости), то тот категорически заявил: «Чушь. Разговоры об этом ходили, но это лишь слухи» . Однако никаких фактов при этом не привел, добавив только, что лучшим поводом убедить сомневающихся является вскрытие могилы императора, однако оснований для такой процедуры, по его мнению, нет.

Писатель Михаил Задорнов сообщил в «Живом журнале», что в свое время мэр Петербурга Анатолий Собчак рассказал ему об этой тайне. По словам Задорнова, во время прогулки по морскому побережью Юрмалы он спросил у Собчака, который был мэром во время перезахоронения семьи Николая II в Петропавловском соборе в 1998 году: «Я слышал, что в то время открывали и другие саркофаги. Скажите, я вам обещаю, что десять лет никому о нашей беседу не расскажу, в саркофаге Александра I его останки? Ведь сравнительный анализ проводили у нескольких русских царей» . По утверждению Задорнова, Собчак выдержал паузу и ответил: «Там пусто…»

Вопросы без ответа

В 1990-гг, когда решался вопрос об идентификации царских останков семьи Николая II, найденных под Екатеринбургом, было принято решение вскрыть гробницу брата царя – Георгия Александровича, чтобы взять на экспертизу частицу останков. Эксгумация проводилась с участием священнослужителей. Когда сверху убрали мраморный саркофаг, обнаружили толстую монолитную плиту. Под ней был склеп, в котором стоял медный ковчег, в нем цинковый гроб, а в нем уже – деревянный. Несмотря на то, что склеп был залит водой, все же удалось обнаружить кости, пригодные для экспертизы. Были изъяты образцы, в присутствии понятых. Через две недели останки великого князя были захоронены на прежнем месте. Однако гробницы самих императоров никто после 1921 года так и не вскрывал.

Между тем и архивные поиски историков официального акта о вскрытии гробниц в 1921 году пока ничего не дали. Долгие годы занимавшийся этим вопросом историк Н. Эйдельман пришел к выводу, что отдельный документ очень трудно, практически невозможно найти.

Вскрытие гробниц в 1921 г. могло быть следствием энергичной инициативы каких-либо петроградских учреждений, чьи архивы за прошедшие десятилетия, особенно за время войны, подвергались различным, порою гибельным перемещениям.

Диакон Владимир Василик свое исследование вопроса о царских захоронениях и их разграблении большевиками заканчивает так: «До конца непонятно, вскрывались ли все могилы, а самое главное, – встает проблема: в каком состоянии после мародерства 1920-х годов находятся в своих могилах останки русских императоров? При всей своей сложности и деликатности этот вопрос требует спокойного и профессионального ответа и решения».

Пламя крематория

А кроме того, добавим мы, есть все основания задать и другой, еще более драматический вопрос: а не пусты ли вообще сегодня все эти могилы русских императоров, останки которых большевики вытащили из гробниц и ограбили? Зачем их вывезли потом из Петропавловского собора? Известно, что во вскрытии царских гробниц участвовал также некий Борис Каплун, племянник могущественного главы петроградского ЧК М. Урицкого. На тот момент Каплун занимался созданием первого в Петрограде и вообще в России крематория, который был запущен в 1920 году. По воспоминаниям Корнея Чуковского, Каплун часто приглашал в крематорий знакомых дам, чтобы полюбоваться обрядом «красного огненного погребения» .

Так может, этот племянник Урицкого явился в собор на вскрытие гробниц с тайным заданием вывезти останки императоров и уничтожить их потом в крематории? А иначе, что он там делал? Конфискация драгоценностей явно не входила в компетенцию Каплуна, ответственного за крематорий.

Да и сам факт сожжения выглядел бы символично. Ведь пытались же большевики под Екатеринбургом сжечь трупы убитых ими членов царской семьи...

Первый крематорий был устроен на 14-й линии Васильевского острова в помещении бывших бань. Идея его создания была вообще привлекательной для представителей новой власти. Лев Троцкий выступил в большевистской прессе с серией статей, в которых призвал всех лидеров советского правительства завещать сжечь свои тела. Но просуществовал этот крематорий в Петрограде недолго. Все его архивы были потом уничтожены. Так что проверить эту невероятную версию сегодня нет никакой возможности.

Другой аргумент в пользу версии о вероятности уничтожении останков императоров большевиками – принятый 12 апреля 1918 года декрет Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции» . Это было целенаправленное разрушение исторической памяти, начальный этап десакрализации прошлого и культа умерших, в частности. Памятники начали сносить в первую очередь в бывшей столице Российской империи. Именно в это время и начинается эпопея со строительством крематория, который можно рассматривать, как часть плана монументальной пропаганды. В рамках этого плана уничтожались не только памятники, но и могилы, а потом стали сносить целые кладбища.

Простая логика вообще говорит: зачем надо было затевать эту возню, вывозить гробы из Петропавловской крепости, зачем-то складировать в другом месте и т.п.? Ведь если бы большевики хотели останки императоров сохранить, то было бы гораздо проще сразу вернуть останки на их прежнее место в Петропавловском соборе. Однако вывезли же! Но зачем? Вернули их обратно или нет?.. Кто даст сегодня ответ на эти вопросы?

Окончательное заключение комиссии по вскрытию четырех захоронений в Архангельском соборе Московского Кремля

Вскрытию гробниц Ивана IV Грозного, его сыновей: Федора Ивановича и Ивана Ивановича, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, которое проводилось в апреле-мае 1963 года, предшествовали работы по укреплению несущих конструкций придела Иоанна Предтечи (стены и своды), а также укрепление восточной стены (апсиды) Архангельского собора. В процессе этих работ стало очевидным, что без понижения современного уровня пола в приделе Иоанна Предтечи и дьяконнике собора, невозможно ликвидировать значительные деформации, имевшиеся в стенах этой части собора.

После понижения пола оказалось, что с устройством здесь усыпальницы Ивана Грозного и его двух сыновей, начались переделки восточной стены. Первоначально в ней вытесали большую нишу со стороны собора, образовав так называемое «горнее место» за престолом учрежденного в дьяконнике придела Иоанна Предтечи. «Когда же по распоряжению Ивана Грозного придел был перенесен в специальную пристройку, примкнувшую к дьяконнику с востока, у этой стены стесали белокаменный цоколь по ее наружному периметру. Несущая способность стены была окончательно нарушена при устройстве в ней нового дверного проема и прокладке каналов калориферного отопления в середине XIX столетия. В результате толщина стены в большей ее части была доведена до половины кирпича, т.е. до 15 см (от уровня белокаменного пола на высоту запрестольной ниши) и частично, на высоту 60 см, прикрыта современным полом из гранитных плит.

При такой толщине основания восточной стены дьяконника, скрытой позднейшим полом, нельзя было сразу установить причину постоянного появления трещин в верхней ее части. В соответствии с принятым решением об укреплении этой стены, заложен дверной проем XIX в., что позволило восстановить уничтоженную им северную часть ниши XVI века, предназначавшуюся для горнего места. Раскрыт древний дверной проем, который был сделан в XVI ст. для прохода из дьяконника в пристроенный к нему придел Иоанна Предтечи. Восстановлены первоначальные формы белокаменного цоколя по наружному очертанию стены. В том месте, где к нему примыкает захоронение М. В. Скопина-Шуйского, цоколь не восстановлен. Понижен пол до уровня кирпичного пола XVII века.

Выполненный комплекс работ обеспечил конструктивную прочность сооружения и уничтожил причины, вызывавшие деформацию конструкций. Несколько раньше были укреплены стены и своды придела Иоанна Предтечи. Эта работа производилась в такой последовательности: Мелкие трещины расшивались и зачеканивались сложным раствором. Крупные трещины заделывались путем восстановления перевязки в кирпичной кладке. Восстановлены три оконных проема и венчающий карниз в первоначальных формах, относящихся ко второй половине XVII ст. Полуциркульные завершения, имевшиеся с трех сторон по фасаду в основании сводов, разобраны, т. к. относились к первой половине XVIII ст. Свод, состоявший из двух оболочек (перекатов) в местах наибольших деформаций, частично переделан с восстановлением его первоначального очертания. В процессе этих работ получены данные о том, что стены и свод в приделе Иоанна Предтечи дошли до нас в формах, которые они получили при перестройке во второй половине XVII столетия.

Сохранившееся основание стен придела, построенного в XVI столетии, меньше выступало на восток и было несколько сдвинуто на север. По фасаду цоколь стены XVI в. тоже был раскрепован основаниями лопаток, украшавших фасад, что, видимо, было повторено при перестройке стен во второй половине XVII века. Пол в приделе был выполнен из большемерного кирпича (разм. 29 х 14 х 8), положенного плашмя в елочку. В дьяконнике уровень пола менялся четыре раза, в том числе два раза в XVI ст. Первоначальный пол был выполнен из поливных керамических плит (желтого, зеленого и коричневого цвета) треугольной формы, уложенных в форме звезды и скрепленных между собой металлическими штырями. Над этим полом (на 60 см ниже уровня современного пола) хорошо сохранился пол из белокаменных плит, который был настлан в соборе, видимо, после большого пожара 1547 года.

Одновременно удалось установить, что алтарная преграда первоначально имела два проема для входа в дьяконник из центральной части собора. Южный проход был заложен после 1533 г., когда перед ним было произведено захоронение. В связи с понижением пола в приделе Иоанна Предтечи и дьяконнике собора, надгробия Ивана Грозного и его сыновей, а также Скопина-Шуйского, надстроенные в конце XVII в. частично дополненные в начале XX века, потребовалось восстановить в своих изначальных формах. Так как надгробные плиты гробниц обнажились, было принято решение произвести их археологическое обследование. Анализ состояния кирпичной кладки надгробных сооружений и самих белокаменных саркофагов подтверждает, что захоронения подлинные и никем до настоящего времени не вскрывались. В захоронении Грозного и обоих его сыновей была предпринята попытка проникнуть неизвестными лицами.

Возможно, это произошло в прошлом столетии при устройстве отопления или в начале XX века при устройстве нового гранитного пола. Однако эти попытки повреждений самим захоронениям вреда не принесли. Все гробницы имели типовую форму. Сверху находился медный кожух, сделанный в начале XX века с крестом и именем погребенного; под ним – надгробное сооружение из кирпича, имевшее явно выраженные периоды строительства – XVI, XVII и XX столетия (увеличение высоты связано с повышением уровня пола). У каждого надгробия, у семьи Грозного в торцах, а у Шуйского с северной стороны, – белокаменные плиты с надписями вязью XVII века об имени погребенных, дне их смерти и погребения. Под кирпичными надгробиями находились также типовые саркофаги, вырубленные из целого блока белого камня – известняка в форме гроба, расширяющегося в плечах с полукруглым изголовьем.

Саркофаги закрывались белокаменными плитами с надписями имени погребенного, дня смерти и погребения. Останки Ивана и Федора Ивановичей, а также Скопина-Шуйского были завернуты в шелковые покрывала из камки с перевязью: трупы двух первых спеленуты тесьмой, а Скопина-Шуйского веревкой. Иван Грозный был похоронен в схиме. В саркофагах Царей Ивана IV и Федора и Царевича Ивана найдены стеклянные сосуды. Обнаружено необычное положение правой руки у Царя Ивана IV и князя Скопина-Шуйского: рука согнута под острым углом, так что кисть лежит у правой ключицы. Это пока неизвестная особенность старинного погребального обряда.

Во время вскрытия производилось: протокольное описание всего процесса вскрытия; фото и кинофиксация на черно-белую и цветную пленку; зарисовки и обмер белокаменных саркофагов и обнаруженных в них останков; архитектурно-археологический обмер кирпичных надгробий и маркировка разбираемой их части были выполнены до начала подготовительных работ, предшествовавших вскрытию. Костяки всех вскрытых захоронений (в том числе сохранившиеся черепа Царей Ивана Грозного и Федора Ивановича) и часть тлена были изъяты для научного изучения в лаборатории пластической реконструкции Института этнографии АН СССР. Соответствующие пробы тлена и костей переданы для анализов в лабораторию Института судебной медицины.

Для научных и экспозиционных целей выполнены копии в натуральную величину (из белого цемента) с четырех плит, накрывавших белокаменные саркофаги. При снятии пола в дьяконнике в его северозападном углу была обнаружена могила, в которой был похоронен Царь Борис Годунов. В могиле не оказалось саркофага, что подтвердило сведения о извлечении его останков из собора по распоряжению Лже-Дмитрия I. Этим самым подтвердилось и летописное упоминание, что Царь Борис был похоронен в дьяконнике алтаря в одном ряду с членами семьи Ивана Грозного. Сохранность всех скелетов оказалась различной. Но во всех случаях пострадали черепа. Череп Ивана Грозного сохранился очень плохо. Совершенно разрушено его основание и височная область правой стороны.

Скелет сохранился относительно хорошо. Нет мелких костей стоп и кисти. От черепа Царя Федора сохранилась только лицевая часть, большая часть лобной кости и подбородочная часть нижней челюсти, многие кости разрушены совершенно. У князя М. В. Скопина-Шуйского сохранилась нижняя челюсть, череп Царевича Ивана Ивановича разрушен полностью. Скелеты плохой сохранности, многих костей нет. Разрушение черепов объясняется тем, что известковые саркофаги очень гигроскопичны, в результате чего в них скапливалась вода. Эта вода, обогащенная растворившимися солями кальция, в течение сухого времени года постепенно испарялась, так как черепа всегда занимали более высокое положение по отношению к другим костям скелета, процесс испарения происходил через них. Вследствие этого при испарении влаги, соли кальция концентрировались в костях черепа, и, кристаллизуясь, разрывали структуру кости. Так механически разрушались все черепа.

Анатомо-антропологическое исследование скелета Ивана Грозного дает возможность сделать следующее заключение: по своему антропологическому типу он ближе всего к динарскому, то есть типу, очень характерному для западных славян. Однако в его черепе есть черты, как то: очень высокие округлые орбиты, резко выступающий, тонкий нос. Эти черты больше соответствуют средиземноморскому типу. Череп небольшой, с сильно развитым рельефом, низким лбом, сильно выступающим надбровием, резко выступающим вперед подбородком. Рост его 1 м 78 см – 1 м 79 см. Весь скелет свидетельствует о большой физической силе его. Совершенно очевидно, что с молодости он был очень тренирован. К концу своей жизни Царь Иван резко изменил, видимо, свой образ жизни. Он стал малоподвижен, стал быстро тучнеть. Невоздержанность в еде, систематический алкоголь, малая подвижность – все привело к тому, что у этого сильного, еще молодого человека стали быстро развиваться старческие образования.

На всех костях скелета видны резкие разращения остеофитов. Особенно резко они выражены на всех местах прикрепления мышц. Окостенели хрящи. Остеофиты на позвоночнике свидетельствуют о чрезвычайно малой подвижности Царя Ивана к концу жизни. В результате этого Царь Иван постоянно испытывал острые боли. Очевидно, этим и следует объяснить наличие ртути в его организме, так как он систематически прибегал к восточным ртутным мазям. Скелет Ивана Грозного не дает нам права говорить ни о каких признаках дегенеративности. Своеобразной аномалией Царя Ивана и его сына Федора было то, что оба они имели очень позднюю смену зубов. Царь Федор Иванович физиономически был очень похож на своего отца.

Его лоб был выше, а нос очень тонкий. Глаза несколько меньше. Роста был среднего. Очень кряжист, крепок. В лаборатории пластической реконструкции Института этнографии АН СССР проведена рентгеноскопия скелетов. У Царевича Ивана определен третичный люэс. Профессор М. М. Герасимов выполнил портретыреконструкции Царей Ивана IV Грозного и Федора Ивановича. Ткани, обнаруженные в гробницах, обработаны в мастерской Оружейной палаты реставраторами Баклановой М. Г., Ивановой Н. Ф. и Кошляковой Т. Н. Ткани извлекались из гробниц с особой осторожностью отдельно свернутыми фрагментами, а в отдельных случаях в виде свертков или спутанных клубков бурого цвета с землей, известью и плесенью. После фотографирования ткани обработаны водными растворами с реактивами по методу, применяемому в реставрационных мастерских Советского Союза. В процессе промывания ткани были очищены и расправлены, в результате чего выяснилось, что можно восстановить три рубахи, фрагменты трех покровов и два фрагмента шитья.

1. Рубаха Царя Федора Ивановича (сына Ивана Грозного). Сохранились все украшения и совершенно исчезла ткань. Облака, ластовицы и подол из красной (теперь бурой) тафты соединены золотой тесьмой. Металл сохранился небольшими фрагментами. После тщательного изучения остатков было выявлено, что золотая тесьма прикрывала все швы и закреплялась на отделке, поэтому легко читается покрой всей рубахи. Наружная часть, рукава и подол отделаны золотой тесьмой в виде параллельных полос. Все тяги были измерены. По аналогии с хранящейся в музее рубахой XVI в. сделан чертеж с указанием всех оставшихся фрагментов. Сорочка Царя Федора реконструирована.

2. Рубаха Царевича Ивана Ивановича (сына Ивана Грозного), состоит из отдельных фрагментов, имеет такой же узор, как и рубаха Царя Федора из параллельных полос, но не золотой, а чисто шелковой тесьмы. Вероятно, шелковая тесьма быстрее разрушилась и поэтому сохранилась частично. Сорочка Царевича Ивана реконструирована.

3. Рубаха Скопина-Шуйского по покрову аналогична рубахе Царя Федора, но имеет более роскошную отделку на груди, рукавах и по подолу в виде узора из растительных завитков, часто встречающихся в Русском орнаменте. Сорочка князя Скопина-Шуйского реконструирована.

4. Фрагменты покровов промыты, как и рубахи, в водных ваннах. Хорошо читается крупный узор, характерный для итальянской камки-куфтери XVI в. На покрове Царя Федора узор состоит из Фигурных клейм с вазонами гвоздик или гранатных яблок и геральдическими коронами между ними.

5. На покрове Царевича Ивана узор состоит из орнаментальных лент, которые, перевиваясь, образуют овальное и ромбические клейма с букетами и гранатами.

1. После промывки остатков схимы Ивана Грозного (мелкие фрагменты шерстяной ткани и шитья золотыми нитями), выявилась надпись и крест с головного убора и крест на подножье с нагрудной части (парамана).

Исследования, проведенные в Научно-исследовательском институте судебной медицины Министерства здравоохранения СССР, дали нижеследующие результаты:

1. При химическом исследовании порошкообразной массы черно-бурого цвета, отдельных костей, волос и ногтей, а также истлевших тканей одежды из саркофагов, в которых были захоронены Иван Грозный, его сыновья – Иван и Федор, и Скопин-Шуйский, найден мышьяк в пересчете на 100-граммовые навески: от 8 до 150 мкг в объектах из саркофага Ивана Грозного, от 14 до 267 мкг из саркофага Ивана Ивановича; от 10 до 800 мкг из саркофага Федора Ивановича и от 0 до 130 мкг из саркофага Скопина-Шуйского. Найденные количества мышьяка не превышают естественное содержание его в человеческом организме.

1. Результаты исследования тех же объектов на соединения ртути показали, что в объектах, извлеченных из саркофагов Ивана Грозного и Ивана Ивановича, количество найденной ртути в несколько раз превышает содержание ее в объектах из саркофагов Федора Ивановича и Скопина-Шуйского, в которых найденное количество ртути не превышает естественного содержания ее в человеческом организме в норме.

2. Так, в пересчете на 100-граммовые навески объектов исследования из саркофага Ивана Грозного ртуть найдена в количестве от 20 до 1333 мкг, а в объектах из саркофага Ивана Ивановича в количестве от 12 до 1333 мкг. Содержание ртути в объектах из саркофага Федора Ивановича находится в пределах от 3 до 333 мкг, а в объектах из саркофага Скопина-Шуйского до 266 мкг.

3. Кроме ртути и мышьяка была найдена медь в количестве от 2,5 до 162 мг в пересчете на 100-граммовые навески исследованных объектов. Наличие соединений меди, по всей вероятности, обусловлено использованием ее для отделки тканей одежды.

4. Жидкая часть содержимого трех сосудов, извлеченных из саркофагов Ивана Грозного и его сыновей, представляла собой воду с ничтожными следами соединений кальция, магния, ртути и меди. В плотных остатках, находившихся в указанных сосудах, обнаружены части хитиновых скелетов насекомых, сохранность которых очень плохая, что свидетельствует о давней гибели насекомых и далеко зашедшем их разложении. Эти насекомые относились преимущественно к двум биологическим группам. К первой группе принадлежат синантропные мухи (в том числе один экземпляр настоящей мухи (род Musca, семейство Muscidae) и один экземпляр серой мясной мухи (Sariophadi). Нахождение мух может объясняться либо тем, что их личинки развились в разлагающихся веществах, либо захоронением упомянутых экземпляров мух в самих сосудах, при условии, что в последних находилось жидкое содержимое. Ко второй группе относятся жуки жужелицы, которые свободно передвигаются по поверхности почвы и могли заползти в саркофаги. Представляет интерес отсутствие типичных мертвоедных форм насекомых (трупопожиратели).

5. При исследовании волос, извлеченных из саркофага Ивана Ивановича, крови не обнаружено. Роговое вещество волос приобрело диффузную ярко-желтую окраску, что обычно наблюдается при длительном захоронении, вследствие чего установить первоначальный цвет волос не представляется возможным. Наибольшая длина исследованных волос с головы равна 5,8 см.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Механических повреждений на сохранившихся костях скелетов Ивана Грозного, его сыновей – Ивана Ивановича, Федора Ивановича, а также Скопина-Шуйского не обнаружено.

2. Полное посмертное разрушение отдельных костей и значительные изменения некоторых костей лишают возможности высказать категорическое суждение, полностью исключающее возможность прижизненного повреждения костей. Это положение особенно относится к черепам Ивана Ивановича, Скопина-Шуйского и частично Федора Ивановича.

3. Найденное в останках, извлеченных из всех четырех саркофагов, количество мышьяка не дает оснований говорить о каких-либо отравлениях соединениями мышьяка. Повышенное количество ртути, обнаруженное в останках Ивана Грозного и Ивана Ивановича, может быть обусловлено применением ртутьсодержащих препаратов с лечебной целью. Следует при этом отметить, что соединения ртути издавна применялись для лечения различных заболеваний. В то же время обнаруженное количество ртути не позволяет полностью исключить возможность острого или хронического отравления ее препаратами. 22 ноября 1965 г. после исследований останки Царей Ивана Грозного и Федора Ивановича, Царевича Ивана и князя Скопина-Шуйского возвращены в саркофаги: кости скелетов и черепа, пропитанные воском с канифолью, положены в анатомическом порядке под защитный слой песка. Реконструированные одежды, остатки тканей и сосуды, изъятые из гробниц, переданы в фонды Музеев Кремля. В каждую гробницу положен памятный документ о проведенных исследованиях. Документы написаны тушью на старинном пергаменте и вложены в запаянные стеклянные сосуды, наполненные инертным газом аргоном. После перезахоронения останков древние гробницы восстановлены. Восстановлен интерьер усыпальницы Ивана Грозного и придела Иоанна Предтечи. Весь процесс перезахоронения и восстановления гробниц снят на кино и фотопленку.

Полвека назад из-за этих споров даже вскрыли гробницы царя и его сына.

«АиФ» решил вспомнить, что из этого вышло и какие ещё известные гробницы вскрывали.

Иван Грозный и его сын Иван покоятся в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице русских царей. Решения о вскрытии могил в 1963 г. добился известный учёный Михаил Герасимов .

Отравили ли Грозного?

В официальном протоколе сказано, что, когда с саркофага царя начали сдвигать тяжёлую плиту, она «словно кусок льда, разломилась надвое». Случай напоминал тот, что произошёл, когда Герасимов в июне 1941 г. участвовал в раскопках могилы Тамерлана в Самарканде. Утром 21 июня 1941 г. с захоронения Тамерлана начали снимать массивную плиту, но она вдруг раскололась, а в мавзолее погасли установленные там осветительные приборы. Якобы в день вскрытия могилы Тамерлана учёным передали слова местных старейшин, что делать этого нельзя — начнётся война. Война и вправду началась на следующий день, 22 июня. Справедливости ради заметим: о пророчестве заговорили задним числом, спустя десятилетия после вскрытия гробницы.

Скульптурное воспроизведение головы царя Ивана Грозного. Реконструкция по черепу из захоронения в Архангельском соборе Московского Кремля. Скульптор М.М. Герасимов. Фото: www.globallookpress.com

Экспедиция учёных в Самарканд широко освещалась в прессе. Чего нельзя сказать о вскрытии гробниц в Архангельском соборе. Герасимов особо обговорил с коллегами: «Работа не должна быть помпезной и шумной». Когда же учёных всё-таки приехало снимать телевидение, то из этого ничего не вышло (см. «Листая подшивки «АиФ»).

Вскрытие могилы Тамерлана. 1941 г. Фото: Public Domain

Внутри гробница царя Ивана Грозного оказалась простым монашеским погребением — незадолго до кончины государь принял великую схиму с именем Иона . Проведение химико-токсикологических исследований останков показало в костях Ивана Васильевича и его сына Ивана многократное превышение ртути, в то время как у другого сына царя — Фёдора , чью могилу также вскрыли, ртуть не превышала естественный уровень. Эксперты не исключили, что царь и его старший сын Иван могли быть отравлены. А вот версия, что Грозный убил сына ударом посоха в голову, доказана не была.

Белокаменные саркофаги царевича Иоанна Иоанновича и царя всея Руси и великого князя московского Федора Иоанновича. Архангельский собор Московского Кремля. Фото: РИА Новости / Г. Щербаков

Результаты работы в царской усыпальнице Архангельского собора были строго запротоколированы. А подробности произошедшего в Петропавловском соборе Петербурга теперь приходится восстанавливать по крупицам. Этот собор — ещё одна усыпальница русских государей, где захоронения начались с Петра I . В 20-х гг. ХХ в. во время кампании по изъятию церковных ценностей вскрывались и они. Вот что писал профессор В. Касурский : «Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось... На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие из гробниц... Гробница Александра I пуста». Член Академии художеств Граббе , присутствовавший при вскрытии царских могил в 1921 г., рассказывал: «Пётр I лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся. Гробница Александра I оказалась пустой».

Возможную сохранность останков Петра I эксперты объясняют тем, что император после кончины был забальзамирован и похоронен только через шесть лет после кончины — когда был возведён Петропавловский собор.

Император стал старцем?

А то, что могила императора Александра I оказалась пустой, говорит в пользу версии о том, что самодержец инсценировал свою смерть. Скоропостижная кончина царя-освободителя Александра I в 1825 г. сразу породила волну недоверия. Императору было 48 лет, он отличался отменным здоровьем. Александр I заболел, возвращаясь из Крыма. По прибытии в Таганрог слёг с лихорадкой. А вскоре сообщили, что государь скончался. Удивительный факт — императрица не была на панихиде по почившему супругу в таганрогском соборе. Она также не сопровождала траурную процессию в Москву, а затем в Петербург на похороны.

Почвой для разного рода предположений стал и тот факт, что тело императора народу не показали. В Москве из-за опасений народных волнений к Кремлю, где гроб для прощания установили в Архангельском соборе, стянули войска. Однако прощание не было всенародным. Гроб был открыт ночью лишь для самых близких — тех, кто был посвящён в тайну императора. Считается, что он мог принять решение покинуть престол из-за угрызений совести, связанных с гибелью своего отца Павла I. Напрямую Александр I его не убивал, но, зная о готовящемся перевороте, не предотвратил кровавого исхода. Как расплату за тяжкий грех он воспринял и кончину двух своих малолетних дочерей. Он решил «умереть» для мира и посвятить себя Богу. Есть масса доказательств того, что Александр I — старец Фёдор Кузьмич, который появился в Сибири после мнимой кончины императора. Уже в наше время РПЦ канонизировала старца как праведного Феодора Томского в составе Собора Сибирских святых. Последним аргументом в пользу того, что император и старец — одно лицо, могло бы стать теперь уже официальное вскрытие могилы Александра I, но пока об этом речи не идёт.Зато в 2015 г. произошло вскрытие захоронения Александра III в Петропавловском соборе с целью проведения генетической экспертизы. Останки из царской гробницы планировалось сравнить с теми, что найдены в Свердловской области и приписываются его сыну — императору Николаю II. Пока об итогах расследования не сообщалось.

Листая подшивки «АиФ»

Галина Лебединская много лет возглавляла лабораторию пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. В 1999 г. она рассказала нашему журналисту о странностях, которые творились в лаборатории, когда ей пришлось восстанавливать облик Ивана Грозного по его черепу.

Галина Лебединская. Фото: / Эдуард Кудрявицкий

Могилу царя и его сыновей вскрыли в 1963 г. Иван Грозный был погребён в монашеском одеянии, скелет его сохранился хорошо, а вот череп сына Ивана буквально на глазах рассыпался в крошку. Поэтому не удалось ответить на вопрос: действительно ли царевич был убит ударом посоха в висок?

Когда начали восстанавливать облик царя, в лабораторию приехали кинодокументалисты. С этого момента начали происходить какие-то малообъяснимые вещи. Сначала у киношников взорвался юпитер, затем загорелась плёнка. Фотограф попросил попозировать с черепом царя — перегорела фотовспышка.

Через несколько дней в лаборатории неожиданно погас свет. Сотрудники зажгли свечу и ради шутки (тогда все были атеистами) стали вызывать дух великого царя всея Руси. Вдруг свеча упала, затухла и одновременно громко хлопнула входная дверь. Как будто душа потревоженного царя вырвалась наружу. Все очень испугались.