Поэт никитин иван саввич биография для детей. Биография Никитина И. С.: творчество, интересные факты из жизни

Иван Савич Никитин (1824-1861). Русский поэт

Жизнь и творческий путь поэта не богат внешними событиями. Иван Саввич Никитин (21.09.(3.10)1824–16.10.(28.10)1861) родился в Воронеже в мещанской, но достаточно обеспеченной семье. Его отец, Савва Евтихиевич, выходец из духовного звания, владел свечным заводом и лавкой. Окончив Воронежское духовное училище (1839), Иван Никитин поступил в духовную семинарию (1839), из которой был исключён за пропуски занятий (1843). Позже в «Дневнике семинариста» (1861) он отразил нерадостные впечатления от пребывания в семинарии. Вскоре потерпели крах торговые дела отца, умерла мать Прасковья Ивановна, иссякли средства к существованию, мечты о поступлении в университет сделались нереальными, и Никитин был вынужден сначала торговать в свечной лавке, затем содержать постоялый двор (с 1844).

С 1853 г. начинается сближение Никитина с историком, этнографом и общественным деятелем Н. И. Второвым и его кружком, объединившим представителей воронежской интеллигенции.

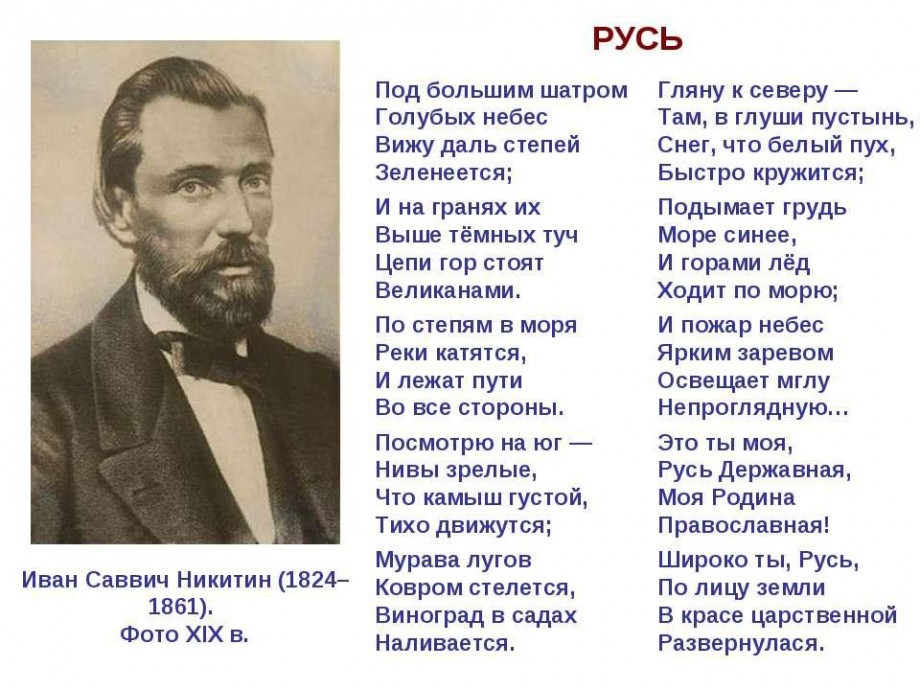

Именно Второв вдохновил Ивана Никитина на первую публикацию в «Воронежских губернских ведомостях» 21 ноября 1853 года стихотворения «Русь», написанное в период начала Крымской войны и его патриотическое содержание было очень злободневным.

Будучи человеком дела, И. Никитин в феврале 1859 года открыл книжный магазин, а при нём лавку и библиотеку. Вскоре магазин из обычной торговой точки превратился в заметный очаг культуры, каких не было в Воронеже.

И. Никитин довольно поздно начал писать: первые официально известные опыты относятся к 25-летнему возрасту, когда в «Воронежских губернских ведомостях» появились два стихотворения, подписанные инициалами «И. Н.». Собственно литературная его жизнь продолжалась восемь лет, и при жизни он издал две книги стихов (1856 и 1859 гг.), самое важное своё произведение – поэму «Кулак» (1858) и повесть «Дневник семинариста» (1861).

Оригинальная и существеннейшая черта поэзии Никитина – правдивость и простота, доходящие до самого строгого непосредственного воспроизведения житейской прозы. Почти все стихотворения Никитина распадаются на два больших блока: одни посвящены природе («Юг и Север» (1851) «Утро» (1854)), другие – человеческой нужде, народному страданию («Пахарь»(1856), «Жена ямщика» (1854)). И в тех, и в других поэт совершенно свободен от каких бы то ни было эффектов и праздного красноречия.

Стихотворения Никитина не удивят богатством красок, разнообразием приёмов, виртуозной техникой, изяществом стиля, в них больше смысловой прямоты, предметной и психологической ясности. Его стихотворный язык – «это настоящий переворот в российской поэзии, переворот, подобный которому совершил позднее в прозе А. Платонов». («Мой дух сроднится с духом века». Воронеж, 2004. С. 25).

В начале 60-х годов Н. А. Некрасов пригласил поэта сотрудничать в журнале «Современник». Это было настоящим признанием, но воспользоваться приглашением И. Никитин уже не мог. Тяжёлая болезнь подтачивала силы поэта. Иван Саввич Никитин умер 16 октября 1861 года.

Кузнецов, В. Нетленные строки: этюды об Алексее Кольцове и Иване Никитине / В. Кузнецов. – Воронеж: Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1984. – 223 с.

Собрание сочинений: в 2 т. / [сост. Л. А. Плоткин; худож. И. Глазунов]. – М. : Правда, 1975.

Известный поэт. Родился 21 сентября 1824 г. в Воронеже, в семье мещанина, торговца свечами. В 1839 г. Никитин поступил в воронежскую семинарию. Во время пребывания в ней Никитина торговые дела его отца пошатнулись, и он стал пить и проявлять свой … Биографический словарь

Никитин Иван Саввич - (1824 61), рус. поэт. В нач. творч. пути (1849 53), продолжая мотивы романтич. лирики 30 х гг. (одиночество среди людей, внутр. усталость, сознание бесплодно пропадающих душевных сил), находился под большим влиянием Л. Св. 15 произв. Н.… … Лермонтовская энциклопедия

Никитин Иван Саввич - , русский поэт. Родился в семье торговца. Учился в духовной семинарии (до 1843). Разорение отца вынудило Н. стать содержателем постоялого двора. В 1859 Н. открыл книжный магазин, ставший важным… … Большая советская энциклопедия

НИКИТИН Иван Саввич - (1824 61) русский поэт. Рассказы в стихах о горькой доле бедняков; гражданская и пейзажная лирика (Русь, Утро). Поэмы (Кулак, 3 я редакция, 1858). Прозаический Дневник семинариста (1860) … Большой Энциклопедический словарь

Никитин, Иван Саввич - НИКИТИН Иван Саввич (1824 61), русский поэт. Рассказы в стихах о горькой доле бедняков; гражданская и пейзажная лирика (“Русь”, “Утро”). Поэмы (“Кулак”, 3 я редакция, 1858). Прозаическое “Дневник семинариста” (1860). … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Никитин, Иван Саввич - поэт, род. 21 го сентября 1824 г. в Воронеже; ум. 16 го октября 1861 г. Прадед его, Никита Герасимов, и дед, Евтихий Никитин, были дьячками Христорождественской церкви села Казачья Засосенского стана Задонского уезда Воронежской губ. Отец… … Большая биографическая энциклопедия

Никитин Иван Саввич - для информации о художнике того же имени обратитесь к статье Никитин, Иван Никитич. Иван Никитин Иван Саввич Никитин (21 сентября (3 октября) 1824, Воронеж 16 (28) октября 1861, там же) русский поэт. Содержание … Википедия

Никитин Иван Саввич - (1824 1861), русский поэт. Рассказы в стихах о горькой доле бедняков; пейзажная лирика («Русь», «Утро»). Поэмы («Кулак», 3 я ред., 1858). Прозаический «Дневник семинариста» (1860). * * * НИКИТИН Иван Саввич НИКИТИН Иван Саввич (1824 1861),… … Энциклопедический словарь

НИКИТИН Иван Саввич - (182461), русский поэт. Рассказы в стихах из нар. жизни (даты создания), в т. ч. «Ссора», «Жена ямщика», «Бурлак» (все1854), «Ехал из ярмарки ухарь купец», «Мертвое тело» (оба 1858), «Старый слуга» (1859), «Портной» (1860);… … Литературный энциклопедический словарь

Никитин Иван Саввич - талантливый поэт, род. в Воронеже 21 окт. 1824 г., в мещанской семье. Учился в Духовном училище и Семинарии. Отец, вначале довольно состоятельный торговец, рассчитывал послать сына в Университет, но дела его расстроились, и Н. вынужден был… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Книги

- С Новым годом, малыши! Стихи, загадки, рассказы и сказки , Никитин, Иван Саввич, Чёрный, Саша, и другие,. Все дети любят праздники, и особенно Новый год. Именно на Новый год украшают ёлку сверкающими игрушками, устраивают весёлые хороводы, карнавалы и маскарады. На праздник приглашают гостей,… Купить за 252 руб

- Два Мороза , Никитин Иван Саввич, Пушкин Александр Сергеевич, Баратынский Евгений Абрамович. Зима. Усыпанные снегом ветви деревьев; закованные в блестящий лёд озёра и реки; сугробы, мороз… Русские поэты и писатели воспели красоту зимней природы в своих произведениях. В книге собраны…

Творчество Ивана Никитина вызывает искренний интерес у почитателей настоящей глубокой поэзии.

Никитин Иван Саввич - поэт-самородок, любивший с детства природу и воспевавший ее красоту. Сочинения Ивана Саввича выдержали большое число изданий и разошлись в огромном количестве экземпляров.

Самобытный поэт ярко описывает дух того далекого времени. В поэтическом творчестве поэт стремится осмыслить свое существование, выражает чувство неудовлетворенности собственного бытия и сильно страдает от несоответствия имеющейся реальности. Успокоение поэт находил в природе и религии, примирявшей его на время с жизнью.

Из биографии Никитина Ивана Саввича:

Иван Саввич Никитин родился 3 октября (21 сентября) 1824 года в городе Воронеж. Его отец, Савва Евстихиевич Никитин, выходец из духовного звания, был зажиточный мещанин, торговал в свечной лавке и содержал свечной завод.

Детство и юность Ивана Никитина прошли в окружении богомольцев, покупавших свечи в лавке.

Грамоту маленький Иван освоил рано. Помог в этом ему сосед, который был сапожником. Только научившись складывать буквы, Иван начал сочинить свои первые стихи. Поддержки и одобрения творчества у отца, который был приверженцем мещанских взглядов, он так и не нашел. В детстве Ваня много читал и любил находиться на природе, единение с которой чувствовал с самого рождения.

Дом в Воронеже, где с отцом жил И. С. Никитин

Когда Ивану исполнилось восемь лет, отец отправил его в Воронежское духовное училище. После окончания училища(1839), он изъявил желание быть священником и поступил в духовную семинарию. (1839), из которой был исключён за пропуски занятий (1843). Никитин как сын зажиточных родителей был вольноприходящим студентом семинарии и сохранял независимость и широту взглядов. Семинария сыграла большую роль в становлении поэта, но его не устраивала существовавшая система образования и принятые там порядки. Позже он об этом напишет в «Дневниках семинариста» (1861), где отразит нерадостные впечатления от пребывания в семинарии. Иван Никитин мечтал об учёбе в университете.

Семинарию Ивану Никитину так и не удалось закончить. Тяжелый характер и пьянство его отца в конечном итоге закончились разорением. Потом умерла его мать Прасковья Ивановна, иссякли средства к существованию, мечты о поступлении в университет оказались нереальными, и Никитин был вынужден сначала торговать в свечной лавке, затем содержать постоялый двор (с 1844), который был куплен вместо проданного свечного завода.

Приходилось Ивану выполнять и черную работу, включая подметание двора. Потом еще долгое время пришлось выплачивать накопленные долги. Но несмотря ни на что начинающий поэт не забросил увлечения литературой и продолжал писать стихи.

Больше десяти лет он постоянно проводит в общении с приезжающими людьми, которые представляли разные социальные группы и сословия.

Трудности бытия Никитина, работавшего на постоялом дворе дворником, его трудная однообразная жизнь, тяжелые её обстоятельства не сломили юношу, он не опустился духовно, в любую свободную минуту старался читать книги, сочинять стихи, просившиеся наружу из его сердца.

Ещё учась в семинарии, Никитин всерьез увлекся поэзией и сам много сочинял. Увлечение литературой открыло перед ним новые горизонты, ему удалось вырваться за пределы мещанского мировоззрения и обрести внутреннюю свободу. Никитин тесно общался с народом, рос в атмосфере народных говоров разных мест России, слушал рассказы и сказки странников, жития святых и духовные стихи. В юности он увлекался Пушкиным, Жуковским и другими классиками. Из церковных стен он вынес трепетное отношение к природе. Несмотря на то, что в семинарии к тому времени уже не было замечательных преподавателей – А.В. Кольцова и А.П. Серебрянского – семинаристы питались воспоминаниями об их кружке. Никитин написал первые стихи именно в подражание Кольцову.

С 1853 года начинается сближение Никитина с историком, этнографом и общественным деятелем Н. И. Второвым и его кружком, объединившим представителей воронежской интеллигенции. Именно Второв вдохновил Ивана Никитина на первую публикацию в «Воронежских губернских ведомостях» 21 ноября 1853 года стихотворения «Русь», написанное в период начала Крымской войны и его патриотическое содержание было очень злободневным.

Увлеченный творчеством Никитина Н. И. Второв ввел его в кружок местной интеллигенции, познакомил с графом Д. Н. Толстым, напечатавшим стихотворения поэта в «Москвитянине» и выпустившим в Петербурге первый его сборник отдельным изданием (1856 год).

Популярность поэта в то время была нарастающей, но он по-прежнему жил тяжело. Отец беспробудно пил, правда, семейные отношения немного улучшились; обстановка постоялого двора уже не так угнетала молодого человека, вращавшегося в кругу интеллигентных людей, искренне расположенных к нему.

Но Никитина начали одолевать болезни. В 1855 году Иван Никитин сильно заболел, простудившись при купании. Болезнь затянулась и переросла в чахотку.

В 1856 году Никитин увлёкся гувернанткой помещиков Плотниковых. Звали девушку М.И. Жюно. Чувства были взаимны, девушка была кипучей натуры, развитая и чуткая к поэзии. Свои чувства они не афишировали.

Книжная лавка И. С. Никитина

В 1859 году поэт благодаря содействию друзей берет ссуду на сумму три тысячи рублей, так как собственных гонораров для реализации его замысла было недостаточно. Будучи человеком дела, И. Никитин в феврале 1859 года на эти деньги он открывает в Воронеже книжный магазин, а при нём лавку и библиотеку. Вскоре магазин из обычной торговой точки превратился в заметный очаг культуры, каких не было в городе. Это позволило ему стать одним из главных центров культуры в Воронеже. +В 1861 году Никитин посетил Петербург и Москву, принимал участие в местной культурной работе, в формировании общества распространения грамотности в Воронеже, а также в учреждении воскресных школ.

В начале 60-х годов Н. А. Некрасов пригласил поэта сотрудничать в журнале «Современник». Это было настоящим признанием, но воспользоваться приглашением И. Никитин уже не мог. Тяжёлая болезнь подтачивала силы поэта.

В мае 1861 года поэт снова сильно простудился, что вызвало обострение туберкулезного процесса и резкое ухудшение общего состояния здоровья. Туберкулезный процесс значительно ускорился. Уровень медицины тех лет практически не оставлял надежд на выздоровление.

Скончался поэт 16 октября того же года в возрасте всего лишь 37 лет. Похоронили его в Воронеже, на Ново-Митрофаньевском кладбище, где поэт и прожил всю свою короткую жизнь.

Творческое наследие И. С. Никитина и его вклад в русскую литературу:

Замечательный русский поэт жил во времена царской России в девятнадцатом веке в трудном дореформенном периоде. Это обстоятельство оказало огромное влияние на развитие его таланта и на все его творчество.

Поэтические строки Иван начал писать еще в семинарии, а в печать свои творения решился отдать только в 1853 году. Публикация их состоялась в «Воронежских губернских ведомостях», когда молодому человеку было 29 лет. Патриотические пафосные стихи были перепечатаны в других газетах и журналах, они были весьма кстати, так как шла Крымская война. Произведения автора переписывались и передавались из рук в руки, начали печататься в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения».

Летом 1855 года Никитин заболел, простудившись во время купания. Его спасала вера, появилось много стихов с религиозной тематикой. Тема человеческой веры красной нитью проходит через все поэтическое творчество Ивана Никитина: «Новый завет», «Молитва», «Сладость молитвы», «Моление о чаше». Видя святую благодать во всем, Никитин становился самым проникновенным певцом природы («Утро», «Весна в степи», «Встреча зимы») и обогатил русскую поэзию большим числом шедевров пейзажной лирики.

Вскоре вышел первый сборник стихов (1856 г.) и Никитина стали сравнивать с Кольцовым.

Потом Никитин написал поэму «Кулак», которая была закончена в 1857 году. Он показал в поэме тип человека, сильно напоминавшего собственного отца. Воронежский мещанин Карп Лукич, герой поэмы, жил мелким обманом, обсчётом и обмером. Он перекупщик, сам безденежный и разорившийся купец, не может выбраться из жестокой бедности. В результате этой жизни он пьянствовал и тиранил всех в доме. Поэма была принята критикой благосклонно и книга разошлась меньше чем за год, принеся поэту неплохой доход. Несмотря на болезненное состояние и угнетенное настроение, Никитин продолжал в 1857-1858 годах пристально следить за русской литературой. Из зарубежной читал Шекспира, Купера, Гёте, Гюго, Шенье. Также начал изучать немецкий язык, переводя Гейне и Шиллера. В 1857-1858 годах работал в «Отечественных записках», «Русской беседе». В это время постоялый двор стал приносить доход, семья вышла из нужды. Отец не бросил пить, но отношения в семье улучшились, работа уже не так тяготила Никитина.

Никитин получил великолепный отзыв Добролюбова на свою поэму. Поэта познакомили с графом Д.Н. Толстым, который помог ему печататься.

Второй сборник появился 1859 году. Никитин стал мастером российского пейзажа и преемником Кольцова, воспевателя тяжкого крестьянского труда, жизни городской бедноты и несправедливости устройства мира. Имя Никитина гремело, но жизнь была по-прежнему тяжёлой.

Во второй половине 1860 года Никитин много работал. Вскоре, в 1861 году, вышел его прозаический «Дневник семинариста».

Оригинальная и существеннейшая черта поэзии Никитина – правдивость и простота, доходящие до самого строгого непосредственного воспроизведения житейской прозы. Почти все стихотворения Никитина распадаются на два больших блока: одни посвящены природе («Юг и Север» (1851) «Утро» (1854)), другие – человеческой нужде, народному страданию («Пахарь»(1856), «Жена ямщика» (1854)). И в тех, и в других поэт совершенно свободен от каких бы то ни было эффектов и праздного красноречия.

С раннего детства ему была знакома наполненная лишениями и страданиями жизнь простого народа и крепостных крестьян. Во всех его творениях отражены в полной мере бесправность, безысходность, нужда и тяжкий труд людей из низших сословий, к которым принадлежала подавляюще огромная доля российского населения. Представителям данных сословий поэт искренне сочувствовал и относился к ним в соответствии с христианскими традициями, поддерживая нуждающихся не только добрым словом, но и оказывая им реальную помощь. Основная часть творчества литератора представляет собой поэтическую пейзажную лирику, которая, помимо прочего, содержит религиозный уклон и имеет философскую направленность. По своему творческому стилю является преемником традиций, заложенных Кольцовым.

Поражает его способность тонко чувствовать окружающий мир, воспевать утонченные оттенки красок. Он был способен одним лишь росчерком пера вдохновенно и пронзительно чутко описать окружающий мир. В его стихах - истинная любовь к природе, в творчестве проявил поэт себя как талантливейший пейзажист. Любовь к народу – одна из главных тем в творчестве Никитина.

Значительное место в творчестве поэта, искренне переживавшего за свой народ и пропускавшего его беды через собственное сердце, занимают стихотворения, обрисовывающие быт обычного простолюдина («Жена ямщика», «Пахарь», «Мать и дочь», «Нищий», «Уличная встреча»). В них ярко выражена глубокая искренняя любовь к своему народу, горячее сочувствие его тяжкой судьбе и огромное желание улучшения его положения.

Вместе с этим Никитин не идеализировал народ, глядя на него трезвыми глазами, рисовал его правдиво, не скрывая мрачных сторон и негативных черт народного характера: семейного деспотизма, грубости («Порча», «Упрямый отец», «Дележ»).

Панорамное зрение Никитина охватило все стороны русского бытия.

В творчестве Никитина много автобиографического элемента с преобладающими печальными тонами, грустью и скорбью, обусловленными к тому же протекающей затяжной болезнью. Источником такой щемящей грусти были не только личные невзгоды, но и окружающая жизнь с человеческими страданиями, социальными контрастами, постоянным драматизмом. +Никитин входил в кружок местной воронежской интеллигенции, это был кружок Николая Ивановича Второва. Но Второв вскоре уехал из Воронежа. Вторым другом Никитина был Михаил Фёдорович Де-Пуле. Именно он после смерти Никитина стал его душеприказчиком, он издавал его наследие, писал биографию и редактировал сочинения Никитина.

За короткую жизнь Никитиным было написано около двух сотен прекрасных стихотворений, три поэмы и повесть.

Произведения Никитина великолепно ложатся на музыку и послужили источником вдохновения для многих русских композиторов. На стихи Никитина было сочинено свыше 60 замечательных песен и романсов, среди которых многие стали популярными. Есть песни, которые превратились в народные. Пожалуй, самой известной из них является «Ухарь-купец». Тут, правда, следует отметить, что текст народной версии песни претерпел существенные изменения, повлиявшие на изначальное смысловое содержание.

Никитин был и остался непревзойдённым певцом русской природы. Имя Ивана Никитина вошло в музыкальную культуру России, его имя пережило многих, более крупных, но забытых поэтов.

Память о самобытном русском поэте:

*В 1924 году в Воронеже в доме, в котором Иван Никитин жил с 1846 года, был образован литературно-мемориальный Дом-музей Никитина.

*Именем поэта названа одна из гимназий Воронежа.

*В СССР выпускались почтовые марки с изображением Никитина.

*В честь Ивана Никитина названы улицы в Воронеже, Липецке, Новосибирске.

*На Никитинской площади Воронежа в 1911 году был открыт памятник поэту, проект которого был разработан скульптором И.А. Шуклиным.

*В 2011 году почта России выпустила тираж открыток, на которых изображен упомянутый выше памятник поэту в Воронеже.

Никитин, Иван Саввич

Поэт, род. 21-го сентября 1824 г. в Воронеже; ум. 16-го октября 1861 г. Прадед его, Никита Герасимов, и дед, Евтихий Никитин, были дьячками Христорождественской церкви села Казачья Засосенского стана Задонского уезда Воронежской губ. Отец Никитина Савва Евтихиевич был приписан к воронежским мещанам и занимался торговлей. Обладая коммерческой предприимчивостью, он нажил значительный капитал, поставил свои торговые дела довольно широко, имел собственный дом, свечной завод и лавку. Кроме того, он торговал свечами на донских и украинских ярмарках. Во всем том, что мы знаем об отце поэта, нет подтверждений, что он был человеком, стоявшим выше окружающей среды и с известной долей умственных интересов, как характеризует знавший его биограф поэта Де Пуле, но несомненно, что Савва Евтихиевич был не глупый человек. Тяжелая жизненная школа, которую прошел он, выработала в нем суровый характер, самовластие, деспотичность. Мать поэта, Прасковья Ивановна, была кроткой, духовно забитой женщиной, безответно сносившей суровый нрав мужа, любившего и выпить. Забота о духовной пище сына, воспитание его духовных сил совершенно отсутствовали со стороны родителей, и ребенок рос одиноким. Семейная обстановка не давала материала для развития духовных сил ребенка, влекла за собой преждевременную серьезность, сосредоточенность, отчужденность. Главную духовную пищу будущий поэт черпал из природы и из знакомства с фантастическим миром, источником ознакомления с которым, по одним данным, была нянька, по другим, - старик-сторож на свечном заводе отца. Мальчика стали учить, когда ему исполнилось шесть лет; первым учителем был сапожник. По-видимому, однако, кроме него, у Никитина был еще другой учитель, так как он поступил в 1833 г. сразу во второй класс приходского духовного училища. В 1835 г. он перешел в первое, низшее, отделение Уездного духовного училища, а в 1837 г. - в высшее отделение. Учился Никитин в духовном училище очень хорошо, но суровый уклад, тяжелая атмосфера училища не давали никакой сколько-нибудь здоровой пищи для ума и сердца мальчика, и по-прежнему он черпал ее из общения с природой. К этому теперь присоединилось чтение, которому он предался "со всем жаром и увлечением". Оно носило случайный характер, было бессистемно, но, все-таки, давало хоть какой-нибудь материал для размышления, отвлекало от тяжелых впечатлений школьной и семейной обстановки. Отчужденность, сосредоточенность, которые обнаружились в Никитине еще в раннем детстве, стали еще более развиваться. Осенью 1839 г. поэт перешел в воронежскую духовную семинарию. Исторические данные о состоянии ее в эпоху пребывания в ней Никитина говорят за то, что если те или иные преподаватели и могли оказать некоторое воздействие на умственное развитие будущего поэта, то в общем не могли оказать значительного влияния на духовный рост его, на расширение кругозора, на возбуждение широких умственных запросов и интересов. По крайней мере, Н. не сохранил о семинарии добрых воспоминаний, не питал к ней теплых чувств; ее он обрисовал в своем "Дневнике семинариста" в самых темных тонах. Своим духовным ростом Никитин был обязан главным образом чтению, которому отдался с увлечением. Чтение, знакомство с Белинским оказали громадное влияние на расширение умственного кругозора Никитина, на углубление миросозерцания, на возбуждение литературных интересов и дали толчок к первым поэтическим опытам. Первое написанное им стихотворение он показал преподавателю русской словесности Чехову, который похвалил его и посоветовал продолжать.

Никитин думал перейти из семинарии в университет. В это время торговые дела его отца сильно пошатнулись и к 1843 г. пришли в упадок. Вместе с этим отец стал все более пить, его суровый характер стал проявляться еще сильнее. Под влиянием деспотизма отца, его пьянства, начала пить и мать поэта. В доме создалась тяжелая, удушливая атмосфера, губительно отзывавшаяся на занятиях H-на. Казалось, перспектива поступления в университет должна была служить сильным стимулом к преодолению семинарской схоластики как можно скорее, но Н. с каждым годом учился хуже, манкировал уроками и, наконец, совсем забросил занятия. По-видимому, в этом сыграло роль, кроме семейных условий, и то обстоятельство, что введение нового устава в 1841 г. делало еще более тяжелым семинарский режим. Забросив семинарию, Никитин весь ушел в чтение и отдался творчеству. Показав одно стихотворение Чехову, поэт тщательно скрывал от окружающих свои дальнейшие поэтические опыты. В 1843 г. Н. был уволен из старшего класса среднего отделения семинарии "по малоуспешности, по причине нехождения в класс". Для полного окончания семинарии нужно было пробыть еще два года в последнем, старшем, отделении. Полюбившему литературу, наполненному высокими стремлениями и поэтическими грезами, начинающему поэту пришлось тотчас же после выхода из семинарии окунуться в самую тяжелую житейскую прозу и засесть за прилавок в свечной лавке отца, помогать ему торговать свечами на базарной площади. Через полгода умерла мать поэта. Ее смерть сильно подействовала на отца, он стал пить еще более и совершенно забросил торговые дела. Дом, свечной завод и лавка были проданы. На вырученные деньги Савва Евтихиевич купил плохой постоялый двор и отдал его в аренду. Доход со двора был настолько незначителен, что его не хватало на удовлетворение самых насущных потребностей. Никитин сделал попытку предложить свои услуги в качестве конторщика или приказчика, но воронежские купцы, видя пьянство отца, с недоверием отнеслись и к сыну. Но у нею хватило внутренней стойкости, чтобы но упасть совершенно духом. Он отказал арендатору и стал хозяйничать на постоялом дворе, выполняя все функции дворника, вплоть до беганья за водкой для извозчиков. С этих пор дела Н. пошли лучше и вскоре явилась возможность выстроить небольшой деревянный флигель в пять комнат, из которых три сдавались преподавателю семинарии И. И. Смирницкому.

Несмотря на тяжелую семейную обстановку, Н. не опустился морально: заложенные в семинарии умственные запросы не умерли в нем, не пропал интерес к чтению и не заглохли литературные наклонности. Торгуя свечами, затем содержа постоялый двор, борясь с нуждой, Н. продолжает интересоваться литературой, стремится разобраться в своих переживаниях, выработать определенное миросозерцание. При своем развитии и впечатлительности он глубоко чувствовал несоответствие окружающей действительности с мечтами и стремлениями, и чувство неудовлетворенности жизнью составило основную черту психики Никитина в это время. Возникшая еще в детстве сосредоточенность под влиянием тяжелой окружающей обстановки 1843-1853 гг. развилась еще более; окруженный средой, которая не могла понять его, Н. еще более ушел в себя. Единственным человеком, с которым Никитин делился своими внутренними переживаниями, впечатлениями, поэтическими замыслами, был И. И. Дураков, молодой мещанин, который поддерживал морально поэта, укреплял в нем веру в поэтические силы. Под воздействием Дуракова Никитин в октябре 1849 г. решился послать два своих стихотворения - "Лес" и "Думу" в "Воронежск. Губ. Вед.", не назвав своей фамилии. Стоявшие тогда во главе газеты В. А. Средин, Н. И. Второв и К. О. Александров-Дольник очень заинтересовались автором. 5 ноября в № 45 "Воронежск. Губ. Вед." (отд. второй, часть неофиц., стр. 314) было напечатано: "На днях присланы нам от неизвестного лица при письме, подписанном буквами И. Н., два стихотворения, которые мы по прочтении нашли так замечательными, что готовы были бы на этот раз, из уважения к дарованию, отступить от принятой нами программы и поместить их в нашей газете. Единственное препятствие, которое удерживает нас, это незнание нами имени автора". Несмотря на эту лестную для Никитина заметку, он не отозвался на нее. Лишь спустя четыре года, 6 ноября 1853 г. Никитин снова посылает свои стихотворения редактору "Пантеона" Ф. А. Кони при письме, которое подписывает полной фамилией. Почти одновременно, 12 ноября 1853 г., поэт посылает три своих стихотворения - "Поле", "Русь" и "С тех пор, как мир наш необъятный..." в редакцию "Воронежских Губ. Вед.", на этот раз уже не скрывая своего имени и сообщая, что он - воронежский мещанин. Редакция газеты с большим вниманием отнеслась к новому письму Никитина. Особенно заинтересовался им Второв; он разыскал поэта, первый сделал решительный шаг к сближению с ним. 21 ноября 1853 г. в № 47 "Воронежских Губ. Вед." (часть неофиц., смесь, стр. 283-284) было напечатано одно из присланных Н. стихотворений - "Русь". По своему патриотическому духу и тону "Русь" как раз пришлась к настроению русского общества в начале Крымской кампании. В этом лежала главная причина успеха стихотворения, которое обратило внимание и столичной прессы. Второв, бывший тогда советником Воронежского губерн. правления, и Александров-Дольник, занимавший место товарища председателя Гражданской Палаты, очень сочувственно отнеслись к Н., ввели его в группировавшийся около них кружок местной интеллигенции. Члены его были очень разнообразны по возрасту, социальному и служебному положению, профессии и образовательному цензу. Крайне разнообразны были и интересы членов кружка. Объединял многих членов общий интерес к изучению местного края, к общественной жизни и к литературе. С выступления в печати, со знакомства со Второвским кружком начинается новый период жизни Н., он попадает в другую сферу, под воздействие новых влияний. Никитин, по свидетельству Второва, сначала туго шел на сближение с ним. Только узнав ближе Второва, поэт сошелся с ним и с членами его кружка, несмотря на то, что был встречен ими, как дорогой, желанный гость. Здесь сказалась отчужденность, обособленность, развитые тяжелыми условиями жизни. По свидетельству Второва и Де Пуле, Никитин сразу же после выступления в печати сделался очень популярен в Воронеже. Успех, масса новых впечатлений, теплое дружеское участие Второва и его кружка ободряюще подействовали на поэта, на возбуждение его творческих сил. Отчужденность Никитина стала проходить, круг его знакомства - расширяться. Поэтом очень заинтересовался историк, впоследствии председатель Московского общества истории и древностей Российских, гр. Д. Н. Толстой, бывший тогда вице-директором департамента полиции, хороший знакомый Второва, который сообщил ему о Никитине и прислал несколько его стихотворений. Гр. Толстой напечатал во второй апрельской книжке "Москвитянина" за 1854 г. письмо к нему Второва о Никитине с присланными его стихотворениями и предложил поэту издать сборник стихотворений. Вскоре появилась в июньской книжке "Отеч. Зап." за тот же год статья о Н. одного из членов Второвского кружка, А. П. Нордштейна, вместе с которой были напечатаны 9 стихотворений поэта. В июльской книжке "Библ. для чтения" приветствовал Никитина в "Листках из записной книжки русского" Н. В. Кукольник, познакомившийся с поэтом в Воронеже. После этого он стал помещать свои стихотворения в "Отеч. Зап." и "Библ. для чтения". Согласившись на предложение гр. Толстого, Никитин весь отдался подготовке сборника своих стихотворений. Творческая работа шла с удивительной напряженностью: Н. пишет целый ряд стихотворений, перерабатывает по нескольку раз уже написанные. Одновременно он работает над большим произведением - "Кулаком". Популярность Н. в Воронеже все возрастала, сочувствие к нему выражали самые разнообразные общественные слои, отчужденность и нелюдимость пропали, он был настроен бодро и жизнерадостно. Но это жизнерадостное настроение омрачалось расстройством физического здоровья - болезнью желудка; приступы болезни были в особенности жестоки в декабре 1854 г. и в апреле 1855 г.; осенью его здоровье стало поправляться и он энергично принялся за работу; октябрь и ноябрь были очень продуктивны. Написав ряд произведений, продолжая работать над "Кулаком", поэт в это время задумал другое большое произведение, впоследствии названное "Тарасом". В феврале 1856 г. вышел сборник стихотворений Никитина, в который вошло 61 стихотворение. По совету гр. Толстого, Н. поднес сборник членам Императорской семьи, от которых получил ряд подарков. В расходах по изданию сборника, которые составили 300 руб., принял участие, кроме гр. Толстого, его знакомый А. А. Половцев. Встретив с первых же шагов на литературном поприще успех и став в короткое время популярным, Н. испытал неудачу, холодное и даже резко отрицательное отношение к себе критики, лишь только выступил с сборниках своих стихотворений. Наиболее отрицательно отозвался о сборнике находившийся тогда на вершине критической славы Чернышевский в "Современнике" (1856, кн. IV). Отрицательные отзывы критики произвели сильное впечатление на поэта, но, как видно из его письма к Краевскому от 20 августа 1856 г., Н. сознал, что выступил со сборником преждевременно, когда еще не окрепли его поэтические силы. Н. не упал духом, чувствуя, что теперь они развились, и энергично продолжал трудиться. Начав, как уже отмечено, в 1854 г. большое произведение "Кулак", поэт все время не переставал работать над ним; в сентябре 1856 г. работа была закончена, но последовали бесчисленные переделки и поправки, существенно изменившие "Кулак".

В 1856 г. поэт увлекся гувернанткой помещиков Плотниковых М. И. Жюно. Насколько позволяют судить сохранившиеся данные, она была живой, поэтической натурой, чуткой и развитой. К ней поэт, по-видимому, питал серьезное чувство и пользовался ее взаимностью, но оба таили в себе чувства, не высказывались вполне.

Попав в сферу новых жизненных отношений, выступив на литературное поприще, завязав обширные знакомства, Н. не переменил жизненной обстановки, продолжая и после 1853 г. содержать с отцом постоялый двор; последний стал приносить доход и Н. вышел из нужды. Отец поэта продолжал пить, но, по-видимому, семейные отношения в 1854- 1856 гг. несколько улучшились, да и обстановка постоялого двора теперь уже не так угнетала поэта.

25 июня 1857 г. Второв уехал из Воронежа. Начавший распадаться еще до его отъезда Второвский кружок совсем распался. Благотворная его роль в жизни Никитина несомненна: он не только морально поддерживал поэта, оказывал ободряющее воздействие на душевное настроение, но и помог ему выйти на широкую литературную дорогу. Роль Второвского кружка, большинство членов которого было хорошо образовано, в духовном развитии Н. заключалась в том, что он дал хорошую почву для духовного роста поэта, способствовал его умственному развитию, расширению кругозора, пополнению образования: Н. самым серьезным образом стал работать над самообразованием, пополнять пробелы в чтении и занялся изучением французского языка, в чем ему помогал Второв. Отъезд последнего из Воронежа - не только внешняя дата в биографии H., но и веха в его внутреннем развитии, отмечающая серьезный душевный кризис, совпавший с этим отъездом. После отъезда Второва Н. с громадной остротой почувствовал вновь тяжесть жизненной и семейной обстановки, пессимистическое настроение с большой силой захватило поэта, творческое возбуждение сменилось резким упадком творческих сил, полным разочарованием в них, сомнением в своем поэтическом даровании. В таком тяжелом состоянии духа H. делает последние поправки в "Кулаке"; 2 августа 1857 г. он был послан в Москву к Александрову-Дольнику, который взял на себя наблюдение над печатанием книги и корректуру ее. В конце февраля 1858 г. "Кулак" был отпечатан. К лету этого года здоровье Никитина снова расстроилось. Немного поправилось оно только осенью. В это время теплое участие в поэте принял богатый купец В. А. Кокорев, с которым Н. познакомился через Второва. Под его влиянием Кокорев принял живое участие в распространении "Кулака". Критика встретила его очень сочувственно, такой же успех "Кулак" имел и у публики: менее, чем через год после его выхода, к концу 1858 г., он уже разошелся.

В октябре 1858 г. Никитин решил переменить тяготившую его жизненную обстановку - купить в Воронеже на деньги, полученные от продажи книги, каменный дом и жить на доход с него. Эта мысль вскоре была оставлена поэтом и у него явилась новая - оставить содержание постоялого двора, воспользоваться сделанным через Второва предложением общества дешевого издания книг, сделаться его агентом и открыть книжную торговлю. Для начала дела ему не хватало 3000 руб., которые охотно согласился дать поэту Кокорев, предложивший для покрытия долга издать сборник стихотворений. Поступок Кокорева, "бескорыстно-благородный", как его называет поэт, вызвал в его душе глубокую благодарность. Он сразу же горячо, энергично принялся за организацию магазина, подал прошение об увольнении из мещанского сословия и т. п. Знакомый поэта, Н. П. Курбатов, выразил желание быть компаньоном Н. и в двадцатых числах декабря 1858 г. уехал в Москву и Петербург для покупки книг.

Несмотря на угнетенное настроение и болезненное состояние, Н. в 1857-1858 гг. по-прежнему продолжал серьезно трудиться над своим самообразованием, внимательно следить за русской литературой, пополнять пробелы в своих знаниях. Об этом свидетельствуют письма H. 1857-1858 гг. к Второву, из которых видно, что он читал Купера, Шекспира, Гюго, Гете, Шенье, стал заниматься немецким языком, переводя Шиллера и Гейне. Это время совпало с тем общественным одушевлением, которым ознаменовались первые годы царствования Императора Александра II. Тот интерес к общественной жизни, к народу, отрицательное отношение к крепостному праву, которые вполне определенно проявились в Н. в 1854-1856 гг., еще более, под влиянием общего настроения, усилились в 1857-1858 гг.

Работа по устройству магазина подломила силы Н., в начале 1859 г. он опасно заболел и впал в угнетенное состояние духа. 22 февраля 1859 г. магазин был открыт. Открытие популярным в Воронеже поэтом книжного магазина явилось целым событием местной жизни. С интересом отнеслись к этому предприятию Н. и некоторые органы столичной прессы, дав место на своих страницах статьям об открытии магазина. Видя в магазине путь к избавлению от гнета отца, от удручающей обстановки постоялого двора, H. горячо отдался книжной торговле, не соразмерив своих физических сил, проводя целый день в магазине. Непосильная работа сильно утомляла поэта, печально отозвалась на его расшатанном здоровье, что, в свою очередь, влекло понижение литературной производительности. Снова энергично принялся поэт за работу летом 1859 г., занявшись подготовкой сборника стихотворений. Он очень строго отнесся к стихотворениям, помещенным в изданном в 1856 г. сборнике, исключив из него более половины. Из стихотворений издания 1856 г., перенесенных поэтом в новое издание, многие подверглись значительной, существенной переделке. Так же строго отнесся он и к стихотворениям, написанным после сдачи рукописи издания 1856 г.: многими из них Никитин не был удовлетворен и не включил в новое издание. Здоровье Н. началось было поправляться; но в октябре 1859 г. опять резко ухудшилось.

В декабре новый сборник стихотворений вышел из типографии; в него вошло 60 стихотворений. Критикой сборник был встречен гораздо холоднее, чем появление "Кулака".

С начала 1860 года здоровье Никитина стало поправляться, настроение сделалось более жизнерадостным, после упадка творческих сил наступил подъем, литературная производительность снова поднялась; интерес к общественной жизни, упавший в 1859 году, снова повысился. Поправившись, Никитин решил ехать в Москву и Петербург, имея в виду вступить в сношения с издателями и книгопродавцами. В июне 1860 года поэт выехал из Воронежа. В отъезде он пробыл не долго. В это время торговые дела Н. шли хорошо, осенью 1860 г. явилась возможность нанять более просторное и лучшее помещение для магазина. Во второй половине года H. чувствовал себя хорошо, много работал и возвратился к начатому еще в 1855 г. большому произведению - "Тарасу". В конце 1860 г. Никитин написал "Дневник семинариста".

К 1859 г. относится новое увлечение поэта - дочерью купца Михайловой, отец которой был очень расположен к Н. По свидетельству его друга и биографа Де Пуле, чувство это было сильным, встретило взаимность, но Н. подавил его в себе, сознавая, что при своей болезненности он не может принести счастья любимому человеку. Та же участь постигла и новое увлечение поэта, в середине 1860 г., - дочерью отставного генерала Н. А. Матвеевой, также встретившее взаимность.

Расстроившееся к концу 1860 г. здоровье Никитина к началу 1861 г. снова улучшилось, наступил опять подъем сил. Он принимает деятельное участие в собраниях сгруппировавшегося около Де Пуле кружка, очень интересуется местной жизнью, общественными вопросами. С большим восторгом был встречен Н. манифест об освобождении крестьян. Из писем поэта этого времени видно, как сильно был он захвачен этим событием. Очень сочувствовал Н. насаждению народного образования в крае и принял деятельное участие в организации в Воронеже общества распространения грамотности, в учреждении воскресных школ, женской гимназии и т. п. Как на культурное предприятие смотрел Н. и на свой книжный магазин и библиотеку для чтения. Он не ограничивался ролью простого продавца, но, когда этого требовал умственный уровень читателя и покупателя, приходил к нему на помощь при выборе книг, давал советы, помогал разбираться в книжном материале. Особенно благотворно, по отзыву лиц, знавших поэта, как книгопродавца, было его влияние на молодежь, которой он давал здоровую духовную пищу, руководил ее чтением. К 1861 г. дела магазина H. были уже прочно поставлены и в то же время магазин сделался одним из культурных центров Воронежа.

Всю первую половину 1861 г. H. чувствовал себя в физическом отношении хорошо, но 1 мая он сильно простудился. Эта простуда, обострив туберкулезный процесс, оказалась роковой. Летом здоровье Н., все-таки, позволяло ему иногда вставать с постели, делать небольшую прогулку, проехать в магазин, забота о котором не покидала поэта. С осени здоровье стало ухудшаться и Н. сознал, что дни его сочтены. 10 сентября было совершено духовное завещание. Душеприказчиком поэт назначил Де Пуле, а право на издание своих сочинений передал Второву с тем, чтобы вырученные деньги были употреблены на благотворительное дело. Деньги, полученные от продажи магазина, Никитин завещал своим родным, исключив отца. Это едва ли было вызвано ненавистью к отцу, вернее, было продиктовано сознанием, что он пропьет доставшиеся ему деньги, что они не пойдут ему на пользу. У отца оставался дом, который, по словам Де-Пуле, давал 300-400 руб. дохода. За все время болезни поэт испытывал самые тяжелые физические страдания, в нем обнаружилась большая нервозность", нечто вроде истерических припадков, постоянный кашель и понос очень мучили и изнуряли больного. К этим физическим страданиям прибавились нравственные, источником которых был отец. Окружавшие больного Де Пуле, Зиновьев и Перелешин единогласно свидетельствуют, что отец Н., несмотря, на тяжелую болезнь сына, продолжал вести прежний образ жизни, по-прежнему пил и буянил, причиняя этим поэту большие страдания. 16 октября 1861 г. смерть прекратила мучения Никитина. Смерть его была встречена в Воронеже с глубоким сожалением. Также отнеслась и русская печать. Похоронен Н. 18 октября на Ново-Митрофановском кладбище, около могилы Кольцова.

Самые ранние из сохранившихся произведений Никитина относятся к 1849 г. Обособленность, сосредоточенность в самом себе наложили определенный отпечаток на творчество H. 1849-1853 гг. Сфера его поэтического внимания была ограничена; он, главным образом, вращался в области своих внутренних переживаний, окружающая жизнь привлекала мало внимания. В творчестве за этот период времени ярко сказались душевное настроение поэта, его стремление осмыслить жизнь, религиозная настроенность, любовь к природе, которой посвящена значительная часть стихотворений. Красной нитью проходит чувство неудовлетворенности жизнью, страдание от несоответствия ее с мечтами и стремлениями. Впрочем, и в это время уже заметны зачатки интереса поэта к окружающей жизни, общественные мотивы, уже виден будущий поэт-гражданин. В 1849- 1853 гг. Н. находился всецело под литературными влияниями. Особенно сильно сказывалось влияние Кольцова, а также Пушкина и Лермонтова. Но в то же время уже выступает самостоятельность, непосредственность, главным образом, в тех стихотворениях, в которых Н. описывает личные переживания и природу. Воспитавшись как поэт на Пушкине, Лермонтове и Кольцове, Н. к 1853 г. уже довольно свободно владел стихом, художественной речью. Чтение - эта главная духовная пища Никитина, имело громадное влияние на выработку миросозерцания Н. и весьма заметно отразилось в его произведениях. В мыслях, высказываемых поэтом в стихотворениях 1849-1853 гг., мало самостоятельного и там, где он пытается дать собственное разрешение философским вопросам, его мучившим, выступает много искусственности, риторики, заимствованных из книг мыслей.

Личные переживания играют видную роль в творчестве Н. и после знакомства его со Второвым и его кружком в ноябре 1853 г., но наряду с этим с удивительной быстротой растет интерес к окружающей жизни, к народу, его быту и психологии; с 1854 г. произведения с оттенком именно такого рода интересов делаются преобладающими и к 1857 г. Никитин становится вполне определившимся поэтом-общественником. Задуманные в эту эпоху два больших произведения - "Кулак" и "Тарас" посвящены всецело изображению мещанского и народного быта. Н. все более стремится быть непосредственнее, избегает риторики, "философствования", которые ранее занимали видное место в его поэзии. В творчестве 1854-1856 гг. так же, как и прежде, видно влияние других поэтов, но в гораздо меньшей степени, чем ранее; все более обнаруживается стремление стать самостоятельным, идти своей дорогой. Все это было следствием естественного роста поэтических сил Н., вытекало из развития его художественного сознания, но некоторую роль, несомненно, сыграло влияние членов Второвского кружка. В творчестве 1857-1858 гг. субъективные переживания, личные страдания, тоска, угнетенное состояние духа уже гармонически соединяются с общественными мотивами. В них нет ничего деланного, грубо тенденциозного, желания подделаться под господствующее настроение общества: они- глубоко искренние проявления внутреннего мира H., продукт искреннего сочувствия народным страданиям. В 1859 - 1861 гг. Н. продолжал идти по той дороге, на которую встал ранее, всецело примкнув к современной ему реалистической школе. Но общественный элемент не подавил художественного; поэт сумел в чисто общественном произведении - "Дневнике семинариста" остаться верным художественной правде. В 1860-1861 гг. Н. завоевал широкие общественные симпатии, заняв среди поэтов-общественников первое место после Некрасова, который очень ценил Никитина. Наряду с признанием Некрасова, к поэзии Никитина сочувственно относился представитель совершенно другого литературного направления - критик-эстетик Аполлон Григорьев. Развивавшиеся постепенно поэтические силы Н. к 1860 г. стали пышно расцветать, но смерть прервала этот расцвет, они не успели обнаружиться вполне. По своему художественному дарованию, Н. не был крупной поэтической величиной, но его поэзия высоко стоит по проникающему ее гуманизму, по глубокой искренности, прочувствованности и высоте душевной настроенности. Эта сторона поэзии Н-a привлекла к нему общественные симпатии, в том числе Л. Толстого, и создала ему широкую популярность, которую он не утратил и до сих пор: его сочинения выдержали громадное количество изданий.

1. Издания сочинений Никитина. Стихотворения, изд. гр. Д. Н. Толстого. Воронеж, 1856; стихотворения, изд. B. A. Кокорева, СПб., 1859; сочинения, изд. A. P. Михайлова. Воронеж, 1869; 2-е-13-е изд. K. K. Шамова и т-ва И. Д. Сытина. М., 1878 - М., 1910; юбилейное изд. т-ва И. Д. Сытина, М., 1911; изд. "Современ. к-ва" М., 1911; изд. А. С. Панафидиной, под ред. М.О. Гершензона (два изд.) М., 1912; изд. т-ва "Деятель", под ред. С. M. Городецкого, СПб., 1912. Кроме того, вышло множество школьных изданий. Полное собрание сочинений выходит с 1913 г. под ред. А. Г. Фомина, в изд. "Просвещение" в СПб.

II. Письма Никитина. К Л. П. Блюммеру, - "Светоч", 1861, кн. XII; Н. И. Второву и М. Ф. Де-Пуле в составл. им биографии, придожен. к 1-13-му изд. сочинений Никитина; к гр. Д. Н. Толстому, - Памятная книжка Воронежск. губ. на 1894 г. Воронеж, 1894 и "Всемирн. Вестн.", 1904, кн. IX; к И. И. Брюханову, - "Филологич. Зап.", 1901, в. IV-V (Материалы для биографии Никитина), отдельно - Воронеж, 1902 и "Труды Воронежск. Архивн. Комиссии", 1904, вып. II; к Плотниковым, - "Щукинский Сборник", 1905, вып. IV; к П. M. Вицинскому, - "Мирный Труд", 1905, кн. I; к Ф. А. Кони, - "Русск. Арх.", 1909, кн. XI и А. Ф. Кони "Воспоминания"; к В. А. Кокореву, - Барсуков. Жизнь и труды Погодина, кн. XIII; к А. А. Краевскому, - "Вестн. Евр.", 1911, кн. X; к Н. И. Второву в статье С. Кавелиной "Новые данные к характеристике Никитина", - "Русск. Вед.", 1911, 16 окт. и отдельно; к К. О. Александрову-Дольнику, - "Путь", 1911, ноябрь.

III. Библиография. А. М. Путинцев, Материалы для библиографии о Никитине и его сочинениях, - "Ученые Записки Юрьевского у-та", 1906, II и отдельно.

IV. Воспоминания. Де Пуле, - "Воронежск. Губ. Вед.", 1863, № 12; А. Л. (Шкляревского) в книге "Русская уголовная хроника", СПб., 1882; Де Пуле и Второва в биографии Никитина, составл. Де Пуле и прилож. к 1-13-му изд. сочинений; С. И. Миропольского в школьн. изд. сочинении Никитина под редакцией С. И. Миропольского (М. 1885 и в послед. изд.); П. В. Цезаревского, - "Прибалт. Листок", 1899 г. и,Сын Отеч." 1899, № 286; С. Карпова, - "Дон", 1899, № 107; Ф. Берга, - "Русск. Лист." 1899, № 14 и "Воронежск. Тел." 1899, № 15; Е. И. Сабинина в книге А. Вдовенковой "Протоиер. Е. И. Сабинин" и "Воронежск. Тел." 1910, № 70; "Воспоминания о Никитине его современников". - "Воронежск. Телегр.", 1911, № 233 (перепечатаны воспоминания Миропольского, Пезаревского, Карпова, Сабинина, Берга); "Воспоминания о Никитине его родственников", - "Воронежск. Тел.", 1911, № 234, "Дон", 1911, 21 окт. и "Спб. Вед.", 1911, 16 окт.; С. П. Павлова, - "Дон", 1911, 16 окт.; T. Донецкого, - "Живое Слово", 1911, № 229; "Сельского учителя" в статье С. H. Прядкина, - "Воронежск. Тел.", 1911, № 234, прилож.

V. Биографические материалы. Биография Де-Пуле, приложен. к 1-13-му изд. сочин. Никитина; А. М. Путинцев. Этюды о жизни и творчестве Никитина - "Памятная книжка Воронежск. губ. на 1912 г." и отдельно: Воронеж, 1912; В. И. Покровский. И. С. Никитин, его жизнь и сочинения. Сборник статей. М., 1910; биографич. очерк М. О. Гершензона, при редакт. им издании сочин. Никитина; Ф. Е. Сивицкий. Никитин. СПб., 1893; А. П. Нордштейн. Новости литературы, наук и промышленности. - "Отеч. Зап." 1854, ХСІV, кн. VI; А. И. Николаев. Списки окоичивш. курс в Воронежск. духовн. семинарии, с извлечением из семин. архива сведений о лицах, обучавш. в семинарии. - "Воронеж. Епарх. Ведом.", 1882, № 19 и отдельно; Воронежск. юбилейный сборник в память 300-летия Воронежа, т. II. Воронеж, 1886; Н. Поликарпов. Никитин, как воспитанник Воронежск. духовн. семинарии. - "Воронежск. Телеграф", 1896, № 119; N. Евтей Никитин - дед поэта. - "Воронежск. Телеграф", 1911, №№ 237, 241, 243 и 248; К биографии Никитина. - "Живое. Слово", 1911, 9, 13, 15, 26 ноября; Новые данные из биографии Никитина. - "Живое Слово", 1911, 6 окт.; А. Г. Фомин. Болезнь и последние минуты жизни Никитина. По неиздан. матер. - "Современник", 1912, кн. V.

VI. Критика. А. В. Дружинин. Сочинения, т. VII. СПб., 1865; Н. Г. Чернышевский. Сочинения, т. II. СПб., 1906; Н. А. Добролюбов. Сочинения, под ред. М. К. Лемке, т. II и IV. СПб., 1912; Я. К. Грот. Труды, т. III, СПб., 1901: Н. Е. Михайловский. Сочинения, т. IV. СПб., 1897; И. Иванов. Новая культурная сила. СПб., 1901; H. A. Саввин. Никитин. Нижний Новгород. 1911; Всев. Е. Чешихин. История русск. литер. XIX в. III, ч. III, изд. т-ва Сытина; А. М. Скабичевский. История новейш. русск. литер. 7-е изд. СПб., 1909; "Русск. Вестн.", 1856, т. II, апрель, кн. I, соврем. летоп., стр. 191-196; Де-Пуле, "Русск. Слово", 1860, кн. IV, отд. II, критика, стр. 1-22; A. Суворин, "Вестн. Евр.", 1869, т. IV, кн. VIII. стр. 891-903; "Дело", 1869, кн. VII, hob. книги, стр. 47-56; "Отеч. Зап.", 1869, т. 185, кн. VIII, отд. II, стр. 292-305.

А. Г. Фомин.

{Половцов}

Никитин, Иван Саввич

Талантливый поэт; род. в Воронеже 21 октября 1824 г., в мещанской семье. Учился в Духовном училище и Семинарии. Отец, вначале довольно состоятельный торговец, рассчитывал послать сына в университет, но дела его расстроились, и Н. вынужден был сделаться сидельцем при торговле восковыми свечами. Отрочество и первая молодость Н. представляют крайне печальную картину нужды, одиночества, беспрестанных обид самолюбию, изображенную им, впоследствии, в поэме "Кулак". Издевательства пьяного кулака над дочерью, над женой, попреки заботами об их пропитании - все это личные воспоминания самого поэта. Среди товарищей Н. также оставался нелюдимым и одиноким. Единственное его утешение - общение с природой; в поэме "Лесник и внук" рассказана им самим увлекательная история пробуждения поэтического таланта под влиянием самых простых, но горячо воспринимаемых явлений природы. Только случайно Н. узнал о Шекспире, Пушкине, Гоголе и Белинском и читал их украдкой, с величайшим усердием. В "Дневнике семинариста" Н. подробно рассказывает, какими трудными путями ему доставалось знакомство с самыми, по-видимому, доступными произведениями словесности. Он мог впоследствии с гордостью говорить, что всем своим развитием обязан "только своей собственной энергии". Она не падает духом и во время торговой деятельности Н. Свечную лавку он меняет на постоялый двор, погружается в "удушливый воздух" извозчиков, мелких расчетов, междоусобиц с работниками; но любимые писатели по-прежнему не сходят с его стола. Песни Кольцова произвели на даровитого мещанина и "дворника" особенно сильное впечатление: Н. решается обратиться со своими стихотворными опытами в редакцию "Воронежских Губ. Ведомостей". Патриотическое Стихотворение "Русь", написанное по поводу севастопольской войны, находит благосклонный прием, и с этого времени начинается популярность Н., сначала в Воронеже. В следующем году поэт приступает к своему главному труду - поэме "Кулак" - и подготовляет первое издание стихотворений, вышедшее в начале 1856 г. и имевшее большой успех. В 1857 г. вышел "Кулак" и вызвал, между прочим, очень благосклонный отзыв академика Грота. В это же время Н. благодаря согласию В. Кокорева выдать ему ссуду под полное собрание его сочинений, открыл книжную лавку, сделавшуюся центром воронежской интеллигенции. Второе издание его стихотворений, по желанию издателей, явилось без "Кулака". Несмотря на литературный успех, Н. не сходился с литературными кружками; он будто до конца чувствовал ту оторопь, с какой он писал свое первое письмо в редакцию "Ворон. Губ. Вед.". Ни в Москве, ни в Петербурге, куда Н. ездил по книжным делам, он не знакомился с писателями, находя их общество и себя самого друг для друга неинтересными; следы семинарской отчужденности и долголетней борьбы с нуждой оставались неизгладимыми. Последнее большое произведение Никитина - "Дневник семинариста"; это - скорбная автобиография, еще глубже растравлявшая старые раны юношеских лишений и обид. Одновременно поэт пытался докончить давно начатую поэму: "Городской голова", но быстро развивавшийся недуг мешал работе. Н. восторженно встретил манифест 19 февраля: это было последним ярким проявлением нравственной жизни поэта. Она постепенно погасала, как видно из переписки Никитина с одной знакомой девушкой, жившей близ Воронежа. Письма - дружеского содержания и носят характер искренней исповеди. Вообще в жизни Н. отсутствуют романтические мотивы: пока он хозяйничал на постоялом дворе, нечего было и думать найти интеллигентную хозяйку, а потом развился неизлечимый недуг, и Н. не мог допустить мысли связать чужую судьбу со своими немощами. Чаще всего поэт, будто предчувствуя близкий конец, отдается в своих письмах воспоминаниям: "Я содрогаюсь, когда оглядываюсь на пройденный мною, безотрадный, длинный, длинный путь. Сколько на нем я положил силы! А для чего? К чему вела эта борьба? Что я выиграл в продолжение многих годов, убив свое лучшее время, свою золотую молодость? Ведь я не сложил, не мог сложить ни одной беззаботной, веселой песни во всю мою жизнь"! Знаменитая элегия: "Вырыта заступом яма глубокая" - такое же завещание в стихах: оно заканчивает собой "Дневник семинариста". Ум. Н. 16 окт. 1861 г. Первое посмертное издание его сочинений вышло в Воронеже в 1869 г., следующие - в Москве, в 1878 и 1883 гг. Все эти издания - неполные, урезанные цензурой или издателями. Первое полное издание вышло в 1885 г., под редакцией де Пуле, одного из близких друзей поэта, с приложением подробной биографии и выдержек из писем Н. До 1893 г. это издание повторено два раза. Поэзия Н. тесно связана с его личной жизнью - теснне, чем у всякого другого поэта. Влияние Кольцова и Некрасова на Н. было непродолжительно и неглубоко. Сходство мотивов подсказывалось отчасти сходством жизненных условий, отчасти - родственностью талантов. Оригинальная и существеннейшая черта поэзии Н. - правдивость и простота, доходящие до самого строгого непосредственного воспроизведения житейской прозы. Все стихотворения Н. распадаются на два больших отдела: одни посвящены природе, другие - людской нужде. И в тех, и в других поэт совершенно свободен от каких бы то ни было эффектов и праздного красноречия. В одном из писем Н. называет природу своей "нравственной опорой", "светлой стороной жизни": она заменяла ему живых людей. У него нет ярких картин, пространных описаний; для него природа - не предмет чисто-эстетических наслаждений, а необходимый и единственный источник нравственного мира и утешения. Отсюда у Н. несложность и незамысловатость картин природы. В общественной поэзии он почти не выходит из круга действительной и народной жизни и изображает ее без малейших поползновений на чувствительность и заманчивость красок. "Вся прелесть - в простоте и правде", - писал Н. к своей корреспондентке. В течение всей жизни он возмущался громкими модными словами, вроде "разочарованности"; и невольно заподозревал искренность поэта или публициста, раз их речь отличалась особенной внешней красотой. Н. затронул едва ли не все драмы, какие ежедневно совершаются в народной жизни: семейный раздор между родителями и детьми, разделы между братьями, деспотизм отцов над дочерьми, ненависть свекрови к невестке, жены - к мужу-деспоту и варвару, судьбу подкидышей. И нигде поэт не изменяет своему сдержанному, как бы бесстрастному настроению. Продаже дочери родителями-бедняками посвящено всего несколько строк, но поэт умеет мимолетным замечанием осветить страшную бездну нравственной отупелости под влиянием безысходной нужды. Стихотворение: "Старый слуга" - простой, исторически-точный рассказ о недавнем рабстве и его растлевающих влияниях. Лучшее произведение Н., "Кулак" - одновременно и автобиография человека, и лирическая исповедь поэта. Вступление к поэме - лучшая характеристика таланта и творчества Н.:

Не ради шутки, не от скуки

Я как умел слагал свой стих

Я воплощал боль сердца в звуки

Моей душе была близка

Вся грязь и бедность кулака!

Основная идея поэмы - история человеческой души, загубленной нуждой и неразлучными с ней унижениями. Она в полном смысле выстрадана самим поэтом. Отсюда, при фотографической простоте картин - их глубокий драматизм, при совершенно прозаических героях - глубокий общественный смысл их истории. Н. показывает, как "роковая сила нужды и мелочного зла" не убивает мгновенно, а душит свои жертвы постепенно, пока они не задохнутся в грязи и голоде. Сам поэт избежал этой участи, но спасение было куплено дорогой ценой: инстинктивным недоверием к людской правде и искренности, потерей лучших лет в борьбе за кусок хлеба и личную независимость. Н. - один из бесчисленных русских талантливых людей по внешнему положению, но один из редких, сумевших отвоевать и талант, и свободу, и умереть с гордым и законным сознанием победы.

Ив. Иванов.

Биография Н., составленная де Пуле, первоначально появилась в "Русском Архиве", 1863 г.; в этом же журнале в 1865 г. впервые напеч. несколько стихотворений Н. ("Староста", "Молитва в саду Гефсиманском", "Поэту-обличителю") и рассказ "Либерал" (последний - в 1867 г.). Стихотворение Н. "Филантроп" впервые напеч. в "Русской Старине" 1887 г., т. LIII. Есть школьное изд. соч. Н., под ред. С. Миропольского (2 изд. М., 1889). Отдельно изд. поэма Н. "Кулак". Стихотворения Н. тонко переданы на нем. яз. Г. Ф. Фидлером ("Gedichte von Iwan Nikitin"; Лпц., 1896, изд. Реклама). Для биогpaфической библиотеки Павленкова биография Н. написана Е. Савицким (СПб., 1893). Подробная характеристика Н. в статье: "Поэт горькой правды" ("Рус. Мысль" 1896 г., янв.).

{Брокгауз}

Никитин, Иван Саввич

Поэт и беллетрист. Род. в Воронеже в семье зажиточного мещанина, владельца свечного завода. Окончив в 1839 духовное училище, перешел в Воронежскую духовную семинарию, откуда был исключен "по малоуспешности". Никитин рассчитывал попасть в университет, но тяжелые материальные и семейные условия заставили его сделаться содержателем постоялого двора. Писать Никитин начал еще в семинарии, но первые его стихотворения напечатаны в 1853. В 1856 Никитин собрал свою первую книгу стихов и с помощью гр. Д. И. Толстого издал ее. С этого времени он входит в светский круг воронежского общества и расширяет свои знакомства. В 1854 начал писать поэму "Кулак", которую он закончил в 1857. В 1858 поэма вышла отдельным изданием.

В 1859 Н. вместе с Курбатовым открыл в Воронеже книжную лавку и при ней читальню. Предприятие Н. преследовало не только коммерческие, но и культурные задачи. Дела магазина пошли хорошо, но здоровье Никитина, подорванное раньше в связи с непрерывными заботами, становилось все хуже и хуже. Поэт умер на 37 году жизни.

Творчество Н. развивается в период, предшествующей реформам 1861, в период решительного сдвига России к промышленному капитализму. Дореформенное мещанство, идеологом которого выступал Н., являлось сложной и недифференцированной мелкобуржуазной группой, сохранившей в своем жизненном укладе и идеологии много патриархальных черт, сложившихся в период феодализма. Социальное положение этой группы на рубеже 60-х гг. было особенно противоречивым: с одной стороны, развивающийся капитализм разорял мещанство, с другой - у отдельных прослоек его были перспективы развития в торговую буржуазию, в кулачество, даже в буржуазию промышленную. Мещанство выделяло из своей среды и разночинцев, становившихся идеологами крестьянской демократии.

Творчество Н. и раскрывает в образной форме эти возможные пути развития его классовой группы. Нужда, тяжесть труда, безысходное горе, вечная тоска - таков первый комплекс идей и чувств, нашедших себе выражение в творчестве Н. Он раскрывается напр. в образе Тараса (поэма "Тарас"). Его жизнь - тяжелый, но честный путь труженика, который в условиях развивающегося капитализма в 40-50-е гг. особенно остро ощущает возможность, постоянную угрозу быть сброшенным в пропасть нищеты. Отсюда его страшная тревога и попытки найти другое, более устойчивое положение. Тарас идет в бурлаки, бросает семью, порывает с крестьянством, но все безуспешно. Накопить казну, избавиться от нужды, зажить спокойно ему не удается. Н. не видит выхода для этого образа, и Тарас гибнет в волнах, спасая утопающего. Трудность и безнадежность жизненного пути бедняка показаны Н. в образе Лукича в поэме "Кулак". Образ Лукича опоэтизирован Н., в него он вложил задушевные свои мысли и чувства, вполне сознавая, что "И мне по твоему пути Пришлось бы может быть идти... Моей душе была близка Вся грязь и бедность кулака". Изображая Лукича, Н. стремился вызвать к нему сочувствие и жалость, показать в кулаке прежде всего человека, вынужденного нищетой к грубой эксплуатации: "Страшна ты, роковая сила Нужды и мелочного зла". Старзя перед собой такую задачу, Н. показывает заветную мечту мещанства выбраться из болота, "выйти в люди". Старуха-жена, дочь Саша, сосед-столяр - все принесено в жертву одному стремлению - стать купцом. Судьба Лукича вместе с тем говорит о бесперспективности доли бедняка - достигнутое грубой эксплуатацией довольства неустойчиво. Лукич понимает возможность и другого пути, но не хочет идти по нему: "Что честность, коли нет алтына. Согнешься нехотя кольцом Перед зажиточным плутом". Лукич негодует на зятя, на богачей вообще, но не потому, что считает их вредным общественным явлением, а лишь по эгоистическим мотивам - они бросили его на произвол судьбы, забыли. Образ Лукича не одинок у Н. (ср. напр. его пьесу "Упрямый отец", "Ночлег извозчиков" и др.). Н. подчеркивает, что Лукич достоин всяческого сочувствия и уважения, ибо он прежде всего человек, да и какой же он кулак: "Кулак во фраке, в полушубке, И с золотым шитьем, и в юбке, Где и не думаешь, - он тут! Не мелочь, не грошевый плут..."

Подобно всем другим художникам своей эпохи Н. не смог обойти молчанием центральную проблему этого времени - отношение к мужику; Именно на этом вопросе до конца обнажается социальная природа И. и его место в борьбе классов. В дореформенные годы городские мещанские слои еще недостаточно отдифференцировались от деревни, с которой они были связаны и генетически и условиями хозяйствования. Ряд моментов биографического порядка (постоянная связь с мужиком в период содержания постоялого двора, связь с деревней в период книжной торговли) также способствовал развитию у Н. деревенских мотивов; эта черта роднит Н. с Кольцовым (см. ) и целым рядом других мещанских поэтов. Н. рисовал реалистические картины забитости и угнетения мужика, его нужды и горя, страдания широких крестьянских масс и городских мещанских слоев ("Мщение", "Ночлег извозчиков", "Ссора", "Упрямый отец", "Жена ямщика", "Бурлак", "Порча", "Рассказ ямщика", "Рассказ крестьянки", "Дележ", "Нужда", "Нищий", "Деревенский бедняк", "Дедушка", "Нряха", "Мертвое тело", "Старый слуга", "На пепелище", "Портной", "Хозяин" и др.), обнажал грязь, дикость, невыносимо тяжелые условия существования крестьянства в эпоху крепостничества. Но крепостное право, аграрный вопрос, борьба революционеров с либералами мало затронули Н. Внимание и сочувствие к мужику у Н. носят своеобразный характер. Н. изображает мужика как неизменно покорного своей судьбе и терпеливо выносящего ее удары. "Старый слуга" раскрывает рабскую покорность, полное отсутствие протеста - черты, рожденные крепостным строем. Н. чутко реагирует на те черты социальной психологии крестьянства, которые свойственны были и среде провинциального городского мещанина. Бестолковщина в споре за старенький хомут ("Дележ"), вера в знахарей и домовых ("Потуга", "Неудачная присуха"), гнетущая бедность ("Жена ямщика", "На пепелище", "Ночлег в деревне", "Нищий" и т. д.) и борьба с нею, толкающая на преступление ("Мертвое тело"), - все эти черты являются слишком общими, чтобы дать образ мужика как особый, отличный от образа городского бедняка, мещанина.

Социальная обусловленность творчества Н. сказалась тут во всей полноте: он выступил не как идеолог революционной крестьянской демократии, но просто как демократ реформистского, постепеновского типа. Вместо революционного протеста против крепостного права Н. остался на стадии сочувствия страданию и тяжести мужицкой жизни. Н. видел нищету, непосильный труд, жестокую и беспощадную борьбу из-за куска насущного хлеба, он жалел народ, преклонялся перед его терпением и страданием: "Вот где нужно бы учиться Верить и терпеть". Вместо призыва к борьбе, к революционному отрицанию он проповедывал постепеновщину: "Медленно движется время, - Веруй, надейся и жди..." Наиболее привлекателен для Н.. своей достаточностью образ Евграфа Антипыча из неоконченной им "Поездки на хутор". Сам Н. мечтал добиться для себя того, чего добился Евграф Антипыч, - обзавестись хозяйством, хуторком, жильем, земледельческими орудиями, лошадьми, прислугой и т. д. Евграф не помещик, а купец, приобревший хутор. Цель его заключается вовсе не в том, чтобы вести натуральное хозяйство, а в том, чтобы вести хозяйство капиталистическое, товарное. Образ Евграфа раскрыт недостаточно полно, но в нем уже довольно ясно обозначился капиталистический хозяин. Вместе с тем перед нами культурный человек, интересующийся не только русской, но и мировой литературой. На этом пункте яснее всего обнаруживается позиция Никитина в свете реформы 60-х годов: он - сторонник капиталистического пути развития, он - за буржуазные порядки.

Среда Н. выдвигала и революционных идеологов крестьянской демократии. Этот путь был для Н. небезызвестен. Ср. в "Дневнике семинариста" образ Яблочкина - просветителя, жаждущего знания и служащего обществу, трудоспособного, по-плебейски гордого и независимого. Характерно однако, что ясной и четкой социально-политической программы мы у Яблочкина не находим. Сопоставление Яблочкина с Белозерским, с Иваном Ермолаичем и всей семинарской средой показывает ясно перед нами образ разночинца. Однако Яблочкин умирает, - Н. не знает, как развернуть его дальше. Общественной роли и значения революционных разночинцев Н. не понимал.

Известны колебания Н. по отношению к Некрасову. Обращаясь к последнему, он говорил: "Твоя жизнь, как и наша, бесплодна, Лицемерна, пуста и пошла... Ты не понял печали народной, Не оплакал ты горького зла" ("Поэту-обличителю"). О еще большем непонимании современной политической действительности говорят стихи Н., пронизанные национализмом и шовинизмом: "Русь", "Донцам", "Война за веру", "Юг и север", "Новая борьба" и др. Н. воспевает силу и мощь николаевской монархии накануне ее поражения. Именно эти шовинистические произведения заставили реакционера гр. Д. И. Толстого принять участие в первом издании стихотворений Н. По его же совету автор преподнес высочайшим особам свой сборник и был награжден подарком.

Еще один штрих дорисовывает нам реакционную сторону литературного портрета Н. - религиозность. Стихотворения религиозно-философского содержания показывают, что Н. не мог справиться с этими вопросами; не мог подняться до уровня передовых идей своего времени. "Молитва", "Молитва дитяти", "Моление о чаше", "Жизнь и смерть", "Успокоение", "Сладость молитвы" и др. показывают, что И. хотел верить в высшую силу, разрешающую все сомнения.

Непонимание революционной демократии, патриотизм и верноподданничество наряду с мечтой о материальном довольстве бедняка в условиях существующей политической системы характеризуют Н. как либерала-постепеновца. Но демократический протест против нищеты и забитости крестьянских й мещанских масс, горячая любовь к этим массам имели в предреформенное время исторически положительное значение.

Революционно-демократическая критика недоброжелательно встретила Н., возмущенная в частности его патриотическими стихами и преклонением перед царизмом. Известен резкий отзыв Чернышевского, отказавшего Н. в талантливости. Но позднее революционно-демократическая критика отметила и положительные стороны творчества Н. Наиболее верно уловил социальный смысл его творчества Добролюбов. Н. Чернышевский напал на Н. как художника, видя в нем конечно человека другого лагеря. Чернышевский указывал, что Н. несамостоятелен, неоригинален, что он заимствует у Кольцова. Пушкина, Лермонтова, Майкова, Щербины и т. д. На самом деле подражает Н. не везде, есть у него и самостоятельность, и оригинальность, и самобытность. Там, где он трактует вопросы близкие, родные - вопросы быта, пейзаж, жизнь мужика и мещанина, - он находит свои слова и свои образы.

Никитин иногда пользовался теми разработками стиха, которые дал Кольцов, идя в этом отношении значительно дальше своего предшественника (например стихотворения "Русь", "Старый мельник", "Выезд ямщика" и др.). Н. связан с Кольцовым не только по линии разработки стиха, но и идеологически: они - представители одной социальной среды, идеологи одной социальной группы, находившейся на разных этапах развития и в несколько различных положениях. Никитин идет дальше Кольцова, разрабатывая новые темы и образы.

Не являясь новатором в области стиха, Н. однако раскрыл противоречивую идеологию своего класса с достаточной яркостью. Не свободное от подражаний (напр. Пушкину, Кольцову, Некрасову), творчество Н. тем не менее представляет известную художественную ценность; укажем например на его многочисленные пейзажные зарисовки, с годами сделавшиеся "классическими" и вошедшие в хрестоматийный обиход (стихотворения "Утро", "Утро на берегу озера"; "Буря" и др.).

Библиография: I. Сочинения. С биографией, составленной М. де-Пуле. Первое посмертное издание, 2 тт., Воронеж, 1869 [значительно полнее стали издания, начиная с 4-го (М., 1886), под ред. того же де-Пуле]; изд. 13-е, М., 1910; Полное собрание сочинений и писем. Проверенный по рукописям и первопечатным источникам текст и варианты, под ред., с биограф. очерком, статьями и примеч. А. Г. Фомина. Вступит. статья Ю. И. Айхенвальда, 3 тт., изд. "Просвещение", СПб, 1913-1915 [т. I. Стихотворения, 1849-1854; т. II. Стихотворения, 1856-1861, и поэмы; т. Ш. Проза; изд. не окончено. В т. IV должна была войти переписка поэта и ряд объяснительных статей]; То же, 3 тт., изд. Литерат.-изд. отд. Ком. нар. проев., П., 1918 (перепечатка со стереотипа предшествующего изд.); Полное собрание сочинений в 1 т., под ред. М. О. Гершензона, М., 1912; То же, изд. 3-е, М., 1913; Полное собрание сочинений, под ред. С. М. Городецкого. Текст обработан по рукописям, первым изданиям и журналам, 2 тт., изд. "Деятель", СПб, 1912-1913; Сочинения, ред., примеч. И объяснит. статьи А. М. Путинцева, вып. I. Лирика, Воронеж, 1922.

II. Кроме вступит. статей редакторов указанных выше изд. - де-Пуле, С. Городецкого, А. Фомина и др. - см. еще: Дружинин А. В., Сочинения, т. VII, СПб, 1865; Сивицкий Ф. Е., И. С. Никитин, его жизнь и литературная деятельность, СПб, 1893; Михайловский Н. К., Сочинения, т. IV, СПб, 1897; 4-е изд., СПб, 1909; Иванов И. И., Новая культурная сила, СПб, 1901; Грот Я. К., Труды, т. III, СПб, 1901; Чернышевский Н. Г., Сочинения, т. II, СПб, 1906; Покровский В. И., Иван Саввич Никитин, его жизнь и сочинения, М., 1911; История русской литературы XIX века, под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. III, М., 1911 (статья Чешихина В.); Добролюбов Н. А., Сочинения, под ред. М. К. Лемке, тт. II и IV, СПб, 1912; Путинцев А. М., Этюды о жизни и творчестве Н., Воронеж, 1912; Фомин А. Г., Никитин И. С., "Русский биографический словарь", СПб, 1914; Путинцев А. М., И. С. Никитин (Жизнь и творчество), Воронеж, 1922; Добрынин М., Образ кулака у Никитина, "Литература и марксизм", 1928, IV; Его же, Пейзаж в творчестве И. С. Никитина, "Литература и марксизм", 1929, III; Фатов Н. Н., Иван Саввич Никитин (Жизнь и творчество), М. - Алма-Ата, 1929; А. В. Кольцов и И. С. Никитин, Сборник, изд. "Никитинские субботники", Москва, 1929.

III. Путинцев А. М., Материалы для библиографии об И. С. Никитине и его сочинениях, "Ученые записки Юрьевского университета", 1906, кн. II, и отдельно, Юрьев, 1906; Владиславлев И. В., Русские писатели, изд. 4-е, М. - Л., 1924; Его же, Литература великого десятилетия (1917-1927), т. I, М. - Л., 1928; Мандельштам Р. С., Художественная литература в оценке русской марксистской критики, ред. Н. К. Пиксанов, изд. 4-е, М. - Л., 1928; Пиксанов Н. К., Областные культурные гнезда, Москва - Ленинград, 1928, стр. 108-116 (разработка тем для литературных работ по воронежскому культурному гнезду и Н.).

М. Добрынин.

{Лит. энц.}

Большая биографическая энциклопедия . 2009 .

- - , русский поэт. Родился в семье торговца. Учился в духовной семинарии (до 1843). Разорение отца вынудило Н. стать содержателем постоялого двора. В 1859 Н. открыл книжный магазин, ставший важным… … Большая советская энциклопедия

Ivan Nikitin

Карьера: Писатель

Рождение: Россия» Воронежская область» Воронеж, 21.9.1824

Никитин Иван Саввич - известный поэт. Родился 21 сентября 1824 г. в Воронеже, в семье мещанина, торговца свечами.